ご利用について

医療専門家向けの本PDQがん情報要約では、小児軟部肉腫の治療について、包括的な、専門家の査読を経た、そして証拠に基づいた情報を提供する。本要約は、がん患者を治療する臨床家に情報を与え支援するための情報資源として作成されている。これは医療における意思決定のための公式なガイドラインまたは推奨事項を提供しているわけではない。

本要約は編集作業において米国国立がん研究所(NCI)とは独立したPDQ Pediatric Treatment Editorial Boardにより定期的に見直され、随時更新される。本要約は独自の文献レビューを反映しており、NCIまたは米国国立衛生研究所(NIH)の方針声明を示すものではない。

CONTENTS

- 小児軟部肉腫に関する一般情報

-

小児および青年のがん患者の生存において、劇的な改善が達成されている。1975年から2010年の間に、小児がんの死亡率は50%以上低下した。[ 1 ]小児および青年のがん生存者では、治療から数ヵ月または数年経過後もがん療法の副作用が持続または発現することがあるため、綿密なモニタリングが必要である。(小児および青年のがん生存者における晩期合併症(晩期障害)の発生率、種類、およびモニタリングに関する具体的な情報については、小児がん治療の晩期合併症(晩期障害)に関するPDQ要約を参照のこと。)

横紋筋の腫瘍である横紋筋肉腫は0~14歳の小児に最もよくみられる軟部肉腫であり、この年齢群にみられる腫瘍の50%を占める。[ 2 ](詳しい情報については、小児横紋筋肉腫の治療に関するPDQ要約を参照のこと。)小児科では、残りの軟部肉腫は一般に非横紋筋肉腫性軟部肉腫と呼ばれ、全小児腫瘍の約3%を占める。[ 3 ]この混成の腫瘍群には以下の新生物が含まれる:[ 4 ]

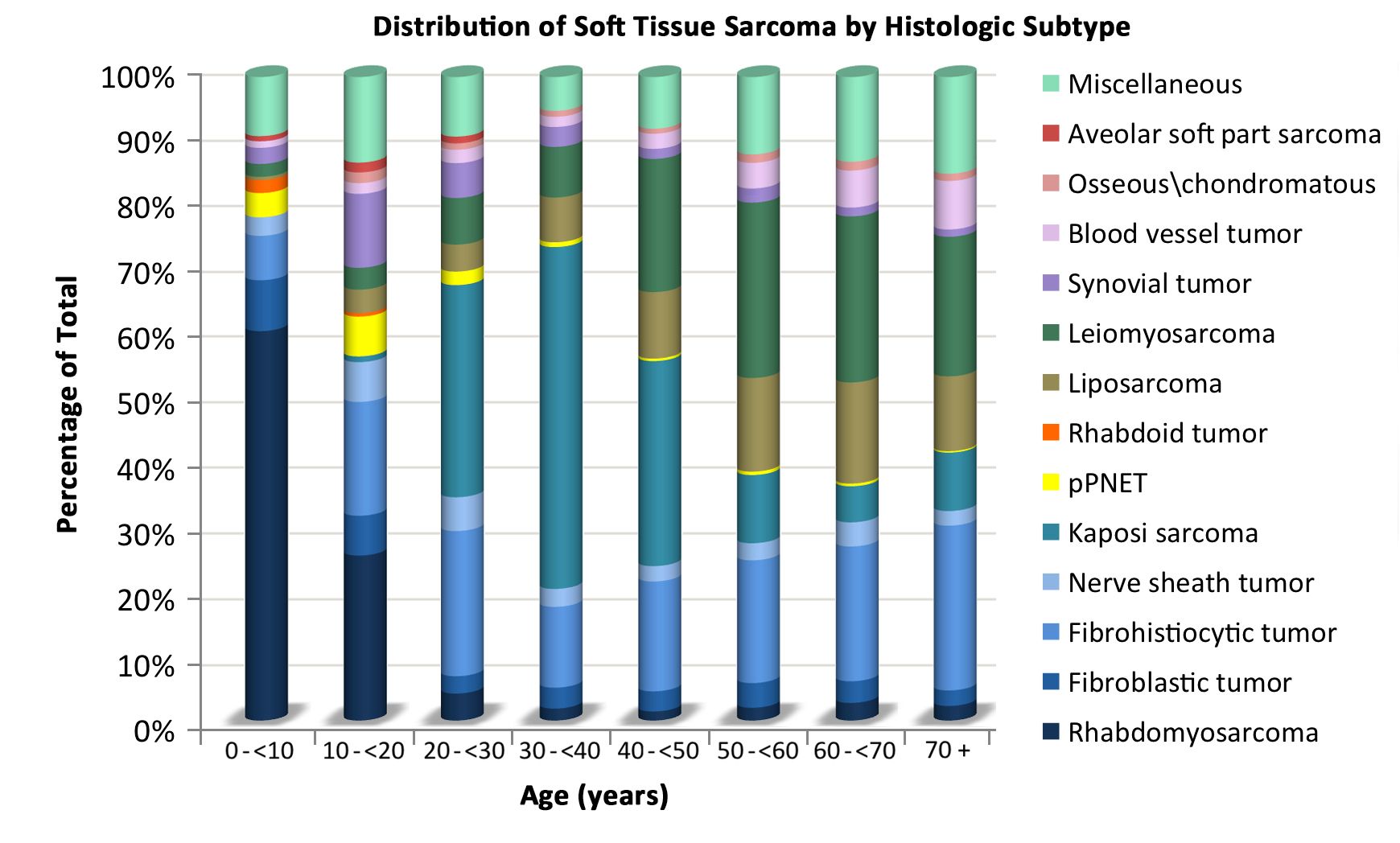

年齢別および組織型別の軟部肉腫の分布。

小児軟部肉腫は、原始間葉組織由来の悪性腫瘍からなる混成群であり、全小児腫瘍の7%を占める(横紋筋肉腫、4%;他の軟部肉腫、3%)。[ 5 ]

2000年から2015年のSurveillance, Epidemiology, and End Results(SEER)の情報を基にした組織型および年齢別の軟部肉腫の分布を表1に記載している。年齢ごとの組織学的亜型の分布は、図2にも示されている。

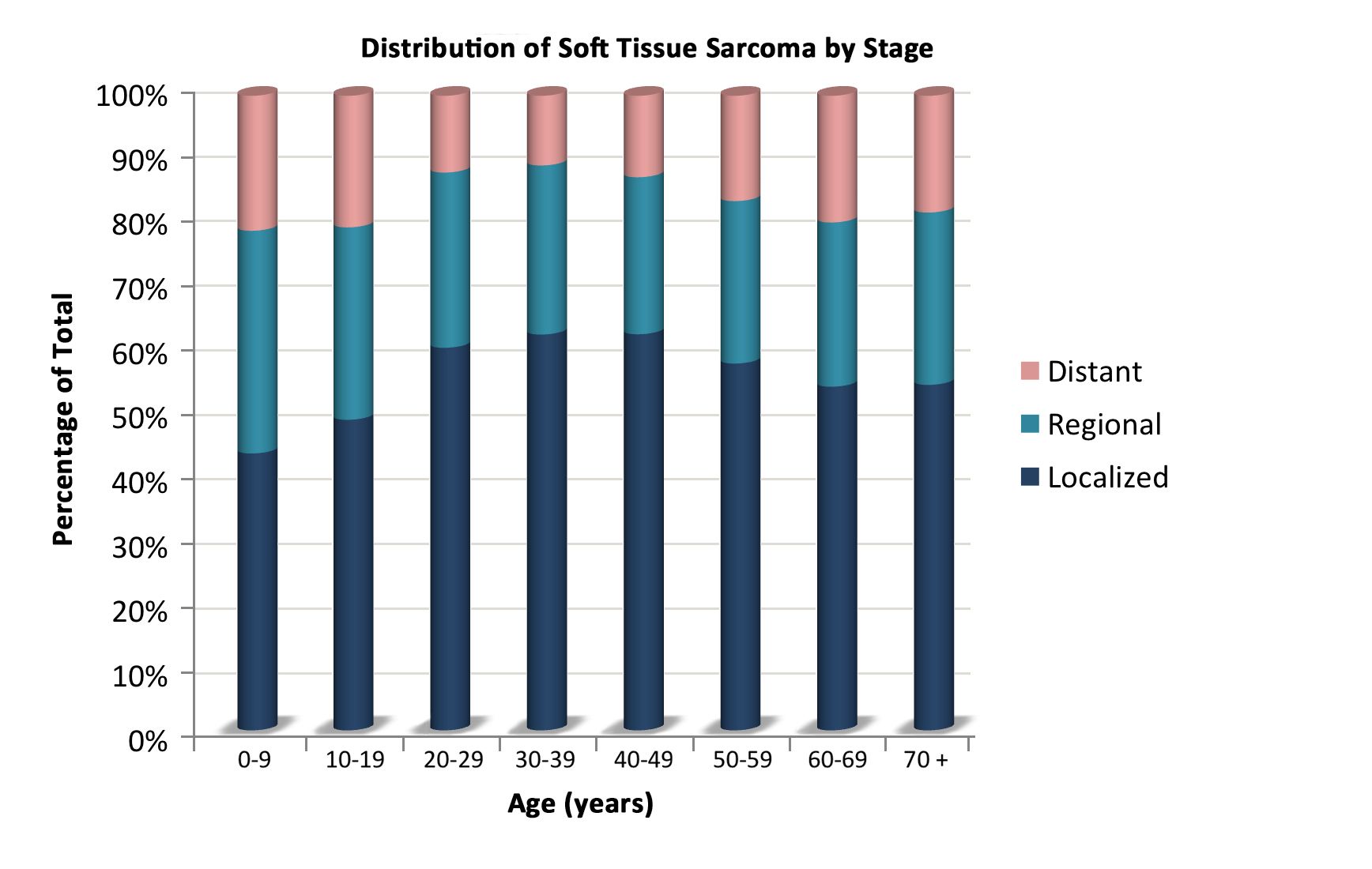

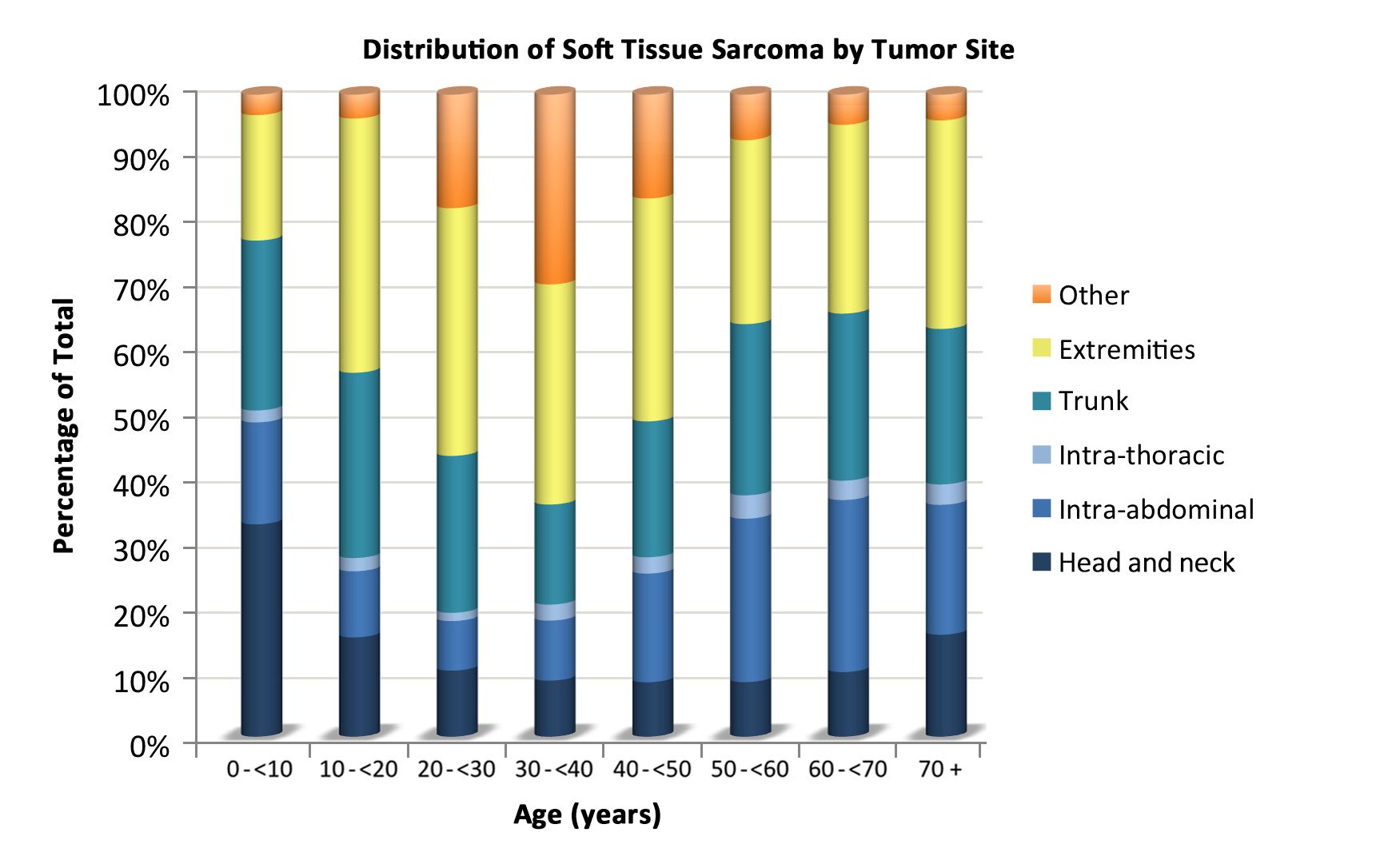

表1.0~19歳の小児における軟部肉腫の年齢分布(SEER 2000~2015年)a 5歳未満 5~9歳 10~14歳 15~19歳 20歳未満 すべての年齢(成人を含む) pPNET = 末梢性原始神経外胚葉性腫瘍;SEER = Surveillance, Epidemiology, and End Results。 a出典:SEER database.[ 6 ] すべての軟部肉腫およびその他の骨外性肉腫 1,124 773 1,201 1,558 4,656 横紋筋肉腫 668 417 382 327 1,794 線維肉腫、末梢神経、およびその他の線維の新生物 137 64 112 181 494 線維芽細胞性および筋線維芽細胞性腫瘍 114 33 41 77 265 4,228 神経鞘腫瘍 23 31 70 102 226 2,303 その他の線維の新生物 0 0 1 2 3 114 カポジ肉腫 2 1 2 10 15 その他の特定の軟部肉腫 237 238 559 865 1,899 軟部組織のユーイング腫瘍およびアスキン腫瘍 37 36 72 113 258 596 軟部組織のpPNET 24 23 42 56 145 402 腎外性ラブドイド腫瘍 75 8 9 4 96 205 脂肪肉腫 4 6 37 79 126 10,749 線維組織球性腫瘍 43 73 142 223 481 13,531 平滑筋肉腫 11 14 19 41 85 14,107 滑膜肉腫 12 39 141 210 402 2,608 血管腫瘍 12 9 11 32 64 4,238 軟部組織の骨性および軟骨性新生物 1 6 16 14 37 1,018 胞巣状軟部肉腫 4 5 22 33 64 211 その他の軟部肉腫 14 19 48 60 141 1,339 未特定の軟部肉腫 80 53 146 175 454 非横紋筋肉腫性軟部肉腫は、青年および成人に多くみられ[ 4 ]、これより若年の患者における疾患の治療および自然経過に関する情報のほとんどは、成人を対象とした研究に基づいている。病期(図1)、組織学的亜型(図2)、腫瘍の部位(図3)に応じた年齢ごとのこれらの腫瘍の分布が、以下に示されている。[ 7 ]

図1.病期に応じた年齢ごとの非横紋筋肉腫性軟部肉腫の分布。

図2.組織学的亜型に応じた年齢ごとの非横紋筋肉腫性軟部肉腫の分布。

図3.腫瘍の部位に応じた年齢ごとの非横紋筋肉腫性軟部肉腫の分布。 危険因子

いくつかの遺伝的因子および外部曝露が、非横紋筋肉腫性軟部肉腫の発症に関連しており、その中には以下のものがある:

臨床症状

非横紋筋肉腫性軟部肉腫は身体のあらゆる部位に生じうるが、体幹および四肢に最も好発する。[ 27 ][ 28 ][ 29 ]このような腫瘍は、最初に無症候性の充実性腫瘤として出現することもあれば、隣接する解剖学的組織への局所浸潤のために、症候性であることもある。まれではあるが、これらの腫瘍は脳組織に発生することがあり、組織型に応じて治療される。[ 30 ]

全身症状(例えば、発熱、体重減少、および寝汗)はまれである。血管周皮腫(現在では、改訂世界保健機関分類システムにおいて孤立性線維性腫瘍と確認されている)の症例では低血糖と低リン血症性くる病が報告されているのに対して、肺線維肉腫患者では高血糖が報告されている。[ 31 ]

診断的評価および病期評価

疑わしい病変が特定された場合、完全な検査の後に十分な生検を実施することがきわめて重要である。何らかの介入を開始する前に、以下の検査を用いて病変が画像化される:

- 単純X線写真。骨転移を除外し、骨外性骨肉腫または滑膜肉腫などの軟部腫瘍でみられることがある石灰化を発見するには、単純X線写真が利用できる。

- 胸部コンピュータ断層撮影(CT)。胸部CTは転移の有無の評価に不可欠である。

- 腹部CTまたは磁気共鳴画像法(MRI)。脂肪肉腫などの腹腔内腫瘍の画像化には、腹部CTまたはMRIを用いることができる。

- 四肢のMRI。MRIは四肢の病変について不可欠である。

-

ポジトロン放射断層撮影(PET)スキャンおよび骨スキャン。

- 横紋筋肉腫。横紋筋肉腫の小児では、リンパ節、骨、骨髄、および軟部組織疾患の同定において、PET-CTの方が従来の画像検査法より成績が良好であった。この画像検査法比較研究の著者らは、Tc 99mテクネチウム(Tc)による骨スキャンは、病期分類検査として撤廃できると提唱した。[ 32 ]

- その他の軟部肉腫。1件のレトロスペクティブ研究において、軟部肉腫の小児患者25人で46回のPETスキャンが完了された。[ 33 ]転移性病変を発見する陽性適中率は89%で、陰性適中率は67%であった。非横紋筋肉腫性軟部肉腫患者9人を対象とした小規模研究から、PET-CTは、遠隔転移病変の同定において、いずれかの検査法単独より正確かつ費用対効果が高いことが示唆された。[ 34 ]小児非横紋筋肉腫性軟部肉腫におけるこの検査法の使用はプロスペクティブには研究されていない。

一部の腫瘍の画像所見の特徴からこの診断が強く示唆される場合がある。例えば、小児低悪性度線維粘液性肉腫および胞巣状軟部肉腫の画像所見の特徴が報告されており、これらのまれな新生物の診断に有用となりうる。[ 35 ]

生検戦略

非横紋筋肉腫性軟部腫瘍は、病理学的に横紋筋肉腫やユーイング肉腫と異なるが、小児の非横紋筋肉腫性軟部肉腫の種類の分類はしばしば困難となる。非横紋筋肉腫性軟部肉腫の診断には、コア針生検、切開生検、または切除生検を用いることができる。可能な場合は、根治的切除を行う予定の外科医が生検の決定に関与する必要がある。切開生検または針生検の位置が不適切だと、切除断端陰性の達成に悪影響が生じる場合がある。

転座および他の分子的変化の診断的意義を考慮して、従来の組織学的検査、免疫細胞化学的検査のほか、光学および電子顕微鏡による観察、細胞遺伝学的検査、蛍光in situハイブリダイゼーション、分子病理学的検査などを可能とするには、十分な量の腫瘍組織を採取するコア針生検または小切開生検がきわめて重要となる。[ 36 ][ 37 ]針生検法では適切な組織サンプルの採取を確実に行う必要がある。組織について複数コアの採取が必要となる場合がある。(主に成人患者において)腫瘍が疑われてコア針生検を受けた530の軟部組織の腫瘤のうち、426(80%)が軟部組織腫瘍であることが明らかにされ、そのうち225(52.8%)が悪性であった。コア針生検は、感度96.3%および特異度99.4%で軟部肉腫と良性病変を鑑別できた。腫瘍サブタイプは良性病変の89.5%および軟部肉腫の88%で正確に割り付けられた。合併症発生率は0.4%であった。[ 38 ]生検方法に関して考慮すべき事項には以下のものがある:

- 深在性の腫瘍に対するコア針生検は、その後の切除および/または放射線に影響する血腫の形成につながることがある。

- 穿刺生検は、この不均質な腫瘍グループにおいて腫瘍の正確な組織学的診断と悪性度の決定が困難なため、通常は推奨されない。

- 模範的な生検を確実に実施するには、超音波、CTキャン、またはMRIを用いた画像ガイダンスが必要となる場合がある。[ 39 ]画像ガイダンスは深在性病変においておよび嚢胞性の変化や壊死した腫瘍を避けるために特に有用である。[ 40 ]

- 切開生検では、その後の広範囲局所切除術を損なわないようにする必要がある。

- 病変の切除生検は、小さい表在性病変(大きさが3cm未満)にのみ適切であり、推奨されない。[ 41 ][ 42 ]切除生検を考慮する場合は、その後に手術または放射線療法を行う可能性が高いことから、病変領域を明らかにするためにその領域のMRIが推奨される。

- さまざまな施設のシリーズで、軟部肉腫の患児における病期分類検査としてのセンチネルリンパ節生検の実施可能性および有効性が実証されている。[ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ]センチネルリンパ節生検の有用性は、類上皮肉腫、明細胞肉腫、および体幹および四肢の横紋筋肉腫に限られる。[ 49 ]

- 四肢の横切開(transverse extremity incisions)は、再切除時の皮膚喪失を少なくするため、および放射線照射野の対象とすべき組織の横断容積を増やす必要が生じるため、避けられる。他の広範な外科的手技も確定診断前には避けられる。

このような理由から、必須の検査が実施でき、かつ将来の治療法の選択肢を制限することなく十分な腫瘍組織が採取できるように、切開生検または複数回のコア針生検が強く推奨される。

予定外の切除

非横紋筋肉腫性軟部肉腫を予定外に切除した小児では、多くの患児で再切除した標本中に腫瘍が認められるため、しばしば一次再切除が推奨される。[ 50 ][ 51 ]青年および成人を対象にした単一施設の解析で、軟部肉腫の予定外の切除を受けた患者が病期をマッチさせた対照と比較された。このレトロスペクティブ解析では、軟部肉腫の予定外の初回切除により、局所再発、転移、および死亡のリスクが増加したが、この増加は高悪性度の腫瘍で最も大きかった。[ 52 ][証拠レベル:3iiA]この場合、二次切除が予定される。

染色体異常

多くの非横紋筋肉腫性軟部肉腫は染色体異常により特徴付けられる。そうした染色体転座の中には、2つの離れた遺伝子の融合を引き起こすものがある。この結果生じた融合転写産物は、ポリメラーゼ連鎖反応を基にした方法を用いることによって容易に検出できるため、転座を有する腫瘍の診断が容易となる。

非横紋筋肉腫性軟部肉腫で最も頻繁にみられる染色体異常の一部を表2に示す。

表2.非横紋筋肉腫性軟部肉腫に高頻度にみられる染色体異常a 組織型 染色体異常 関係する遺伝子 a出典:Sandberg[ 53 ]、Slater et al.[ 54 ]、Mertens et al.[ 55 ]、Romeo[ 56 ]、およびSchaefer et al.。[ 57 ] 胞巣状軟部肉腫 t(x;17)(p11.2;q25) ASPL/TFE3 [ 58 ][ 59 ][ 60 ] 血管腫様線維性組織球腫 t(12;16)(q13;p11)、t(2;22)(q33;q12)、t(12;22)(q13;q12) FUS/ATF1、EWSR1/CREB1[ 61 ]、EWSR1/ATF1 BCOR再構成肉腫 inv(X)(p11.4;p11.2) BCOR/CCNB3 CIC再構成肉腫 t(4;19)(q35;q13)、t(10;19)(q26;q13) CIC-DUX4 明細胞肉腫 t(12;22)(q13;q12)、t(2;22)(q33;q12) ATF1/EWSR1、EWSR1/CREB1[ 62 ] 先天性(乳児性)線維肉腫/中胚葉性腎腫 t(12;15)(p13;q25) ETV-NTRK3 隆起性皮膚線維肉腫 t(17;22)(q22;q13) COL1A1/PDGFB デスモイド線維腫症 8または20トリソミー、5q21欠失 CTNNB1またはAPCの突然変異 線維形成性小円形細胞腫瘍 t(11;22)(p13;q12) EWSR1/WT1[ 63 ][ 64 ] 類上皮血管内皮腫 t(1;3)(p36;q25)[ 65 ] WWTR1/CAMTA1 類上皮肉腫 SMARCB1の不活性化 SMARCB1 骨外性粘液型軟骨肉腫 t(9;22)(q22;q12)、t(9;17)(q22;q11)、t(9;15)(q22;q21)、t(3;9)(q11;q22) EWSR1/NR4A3、TAF2N/NR4A3、TCF12/NR4A3、TGF/NR4A3 血管周皮腫 t(12;19)(q13;q13.3)およびt(13;22)(q22;q13.3) LMNA-NTRK1[ 66 ] 乳児型線維肉腫 t(12;15)(p13;q25) ETV6/NTRK3 炎症性筋線維芽細胞性腫瘍 t(1;2)(q23;q23)、t(2;19)(q23;q13)、t(2;17)(q23;q23)、t(2;2)(p23;q13)、t(2;11)(p23;p15)[ 67 ] TPM3/ALK、TPM4/ALK、CLTC/ALK、RANBP2/ALK、CARS/ALK、RAS 乳児筋線維腫症 PDGFRB[ 68 ] 低悪性度線維粘液性肉腫 t(7;16)(q33;p11)、t(11;16)(p11;p11) FUS/CREB3L2、FUS/CREB3L1 悪性末梢神経鞘腫瘍 17q11.2、10p、11q、17q、22qの欠失または再構成 NF1 間葉性軟骨肉腫 Del(8)(q13.3q21.1) HEY1/NCOA2 筋上皮腫 t(19;22)(q13;q12)、t(1;22)(q23;q12)、t(6;22)(p21;q12) EWSR1/ZNF44、EWSR1/PBX1、EWSR1/POU5F1 粘液型脂肪肉腫/円形細胞脂肪肉腫 t(12;16)(q13;p11)、t(12;22)(q13;q12) FUS/DD1T3、EWSR1/DD1T3 幼児期原発性粘液状間葉系腫瘍 BCOR遺伝子内縦列重複 ラブドイド腫瘍 SMARCB1の不活性化 SMARCB1 硬化性類上皮線維肉腫 EWSR1/CREB3L2 孤立性線維性腫瘍 inv(12)(q13q13) NAB2/STAT6 滑膜肉腫 t(x;18)(p11.2;q11.2) SYT/SSX 腱鞘巨細胞腫 t(1;2)(p13;q35) COL6A3/CSF1 予後および予後因子

非横紋筋肉腫性軟部肉腫の予後は以下の因子に応じて大きく異なる:[ 69 ][ 70 ][ 71 ]

- 原発腫瘍の部位。

- 腫瘍の大きさ。

- 腫瘍悪性度。(詳しい情報については、本要約の腫瘍悪性度判定の予後的意義のセクションを参照のこと。)

- 腫瘍の組織型。

- 腫瘍浸潤の深さ。

- 転移の存在および転移性腫瘍の位置。

- 腫瘍の切除可能性。

- 放射線療法の使用。

成人非横紋筋肉腫性軟部肉腫の多数例のシリーズのレビューでは、四肢の表在性肉腫は深在性腫瘍より良好な予後を示した。このため、悪性度および大きさのほかに、腫瘍の浸潤深度を考慮すべきである。[ 72 ]

成人および小児のいくつかのシリーズは、大きな腫瘍または浸潤性腫瘍の患者は、小さな非浸潤性腫瘍の患者より、明らかに予後不良であることを示している。小児および青年の軟部肉腫に関するレトロスペクティブ研究の結果は、軟部肉腫の成人患者に適用している5cmというカットオフ値が小児、特に乳幼児には適さないことを示唆している。この研究では、腫瘍直径と体表面積の間に相関関係があることが確認された。[ 73 ]このような関連性については、その観察所見の治療上の意義を判断するために今後も研究を重ねる必要がある。

一部の小児非横紋筋肉腫性軟部肉腫は比較的良好な転帰と関連している。例えば、乳児および5歳未満の小児にみられる乳児型線維肉腫は、患児のかなりの数が手術のみで治癒が得られ、また化学療法に対する腫瘍の感受性が高いことから、予後が優れている。[ 3 ]

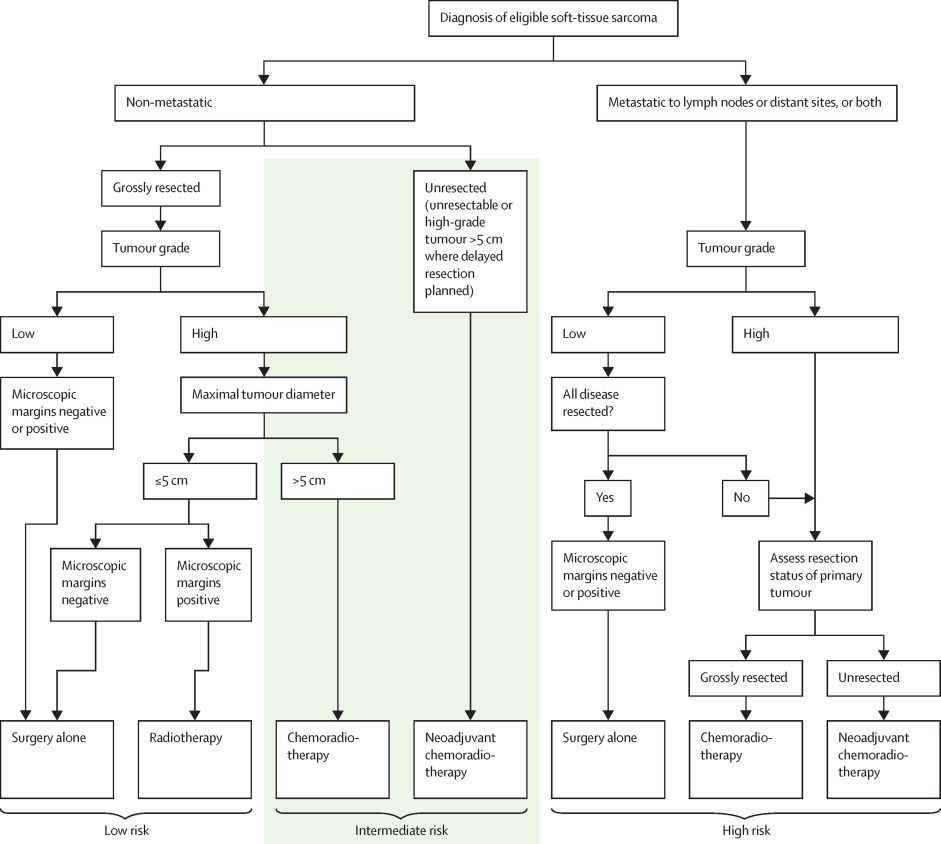

年長の小児および青年の軟部肉腫は、成人の軟部肉腫とほぼ同じ挙動を示すことが多い。[ 3 ][ 74 ]小児腫瘍学グループの大規模プロスペクティブ多国籍研究(ARST0332[NCT00346164])では新たに診断された30歳未満の患者が登録された。患者はリスクグループに基づく治療に割り付けられた(転移の存在、腫瘍の切除可能性および切除断端、腫瘍のサイズと悪性度により決められた;図4を参照のこと)。[ 75 ][証拠レベル:2A]

図4.小児腫瘍学グループのARST0332試験でのリスクグループおよび治療割り付け。Elsevierから許諾を得て転載:The Lancet Oncology, Volume 21 (Issue 1), Spunt SL, Million L, Chi YY, et al., A risk-based treatment strategy for non-rhabdomyosarcoma soft-tissue sarcomas in patients younger than 30 years (ARST0332): a Children's Oncology Group prospective study, Pages 145-161, Copyright © 2020. 各患者は、3つのリスクグループの1つおよび4つの治療グループの1つに割り付けられた。リスクグループは以下の通りであった:[ 75 ]

- 低リスク:非転移性のR0(切除が顕微鏡的な切除断端陰性で完全であった)またはR1(顕微鏡的な切除断端陽性)の低悪性度腫瘍、あるいは5cm以下のR1高悪性度腫瘍。

- 中リスク:非転移性のR0またはR1の5cmを超える高悪性度腫瘍、あるいは大きさまたは悪性度に関係なく切除されていない腫瘍。

- 高リスク:転移性腫瘍。

治療グループは以下の通りであった:

- 手術単独。

- 放射線療法(55.8Gy)。

- 化学放射線療法(化学療法および55.8Gyの放射線療法)。

- 術前化学放射線療法(化学療法および45Gyの放射線療法、続いて手術および切除断端に基づく放射線療法のブースト照射と化学療法の継続)。

化学療法には、6サイクルのイホスファミド(1回当たり3g/m2)、3週間ごとの1~3日目に静脈内投与および5サイクルのドキソルビシン(1回当たり37.5mg/m2)、3週間ごとの1~2日目に静脈内投与が含まれ、順序は手術または放射線療法のタイミングに応じて調整された。

登録された550人の患者について、解析には評価可能な529人の患者が含められた;生存の結果は表3に示されている。

表3.小児腫瘍学グループのARST0332試験に対する生存の結果 5年イベントフリー生存率 5年全生存率 リスクグループ イベント/患者 推定値(%) イベント/患者 推定値(%) 低リスク 26/222 88.9 (84.0–93.8) 10/222 96.2 (93.2–99.2) 中リスク 84/227 65.0 (58.2–71.8) 55/227 79.2 (73.4–85.0) 高リスク 63/80 21.2 (11.4–31.1) 52/80 35.5 (23.6–47.4) 切除不能な限局性非横紋筋肉腫性軟部肉腫の小児患者は転帰不良である。集学的治療を受けた患者で、無病生存を維持するのは約3分の1のみである。[ 69 ][ 76 ];[ 77 ][ 78 ][証拠レベル:3iiiA]内臓の非横紋筋肉腫性軟部肉腫の患者30人を対象にした1件のイタリアのレビューでは、5年経過時に生存していた患者は10人のみであった。予後不良因子は、完全切除を達成できないこと、比較的大きな腫瘍サイズ、腫瘍浸潤、組織学的サブタイプ、および肺-胸膜部位であった。[ 79 ][証拠レベル:3iiB]

米国および欧州の小児センターからのプール解析では、腫瘍摘除術が完全であったと考えられる患者の方が、不完全であった患者より転帰が優れていた。放射線療法を受けた患者の方が受けなかった患者より転帰が優れていた。[ 77 ][証拠レベル:3iiiA]

無病生存を最大化する一方で長期的な関連合併症を最小化する必要があるため、治療を開始する前に、このような予後因子を利用してそれぞれの患者に対する理想的な治療を綿密かつ個別に決定する必要がある。[ 28 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ]

関連する要約

他の種類の肉腫に関する情報については、以下のPDQ要約を参照のこと。

- 小児横紋筋肉腫の治療。

- 小児脈管腫瘍の治療。

- ユーイング肉腫の治療(骨外性ユーイング腫瘍、末梢性神経上皮腫、およびアスキン腫瘍)。

- 小児消化管間質腫瘍の治療。

- 成人軟部肉腫の治療。

参考文献- Smith MA, Altekruse SF, Adamson PC, et al.: Declining childhood and adolescent cancer mortality. Cancer 120 (16): 2497-506, 2014.[PUBMED Abstract]

- Ries LA, Smith MA, Gurney JG, et al., eds.: Cancer incidence and survival among children and adolescents: United States SEER Program 1975-1995. Bethesda, Md: National Cancer Institute, SEER Program, 1999. NIH Pub.No. 99-4649. Also available online. Last accessed January 31, 2020.[PUBMED Abstract]

- Spunt SL, Million L, Coffin C: The nonrhabdomyosarcoma soft tissue sarcoma. In: Pizzo PA, Poplack DG, eds.: Principles and Practice of Pediatric Oncology. 7th ed. Philadelphia, Pa: Lippincott Williams and Wilkins, 2015, pp 827-54.[PUBMED Abstract]

- Weiss SW, Goldblum JR: General considerations. In: Weiss SW, Goldblum JR: Enzinger and Weiss's Soft Tissue Tumors. 5th ed. St. Louis, Mo: Mosby, 2008, pp 1-14.[PUBMED Abstract]

- Pappo AS, Pratt CB: Soft tissue sarcomas in children. Cancer Treat Res 91: 205-22, 1997.[PUBMED Abstract]

- Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program: SEER*Stat Database: Incidence - SEER 18 Regs Research Data + Hurricane Katrina Impacted Louisiana Cases, Nov 2017 Sub (1973-2015 varying) - Linked To County Attributes - Total U.S., 1969-2016 Counties [Database]. National Cancer Institute, DCCPS, Surveillance Research Program, released April 2018, based on the November 2017 submission. Available online. Last accessed February 06, 2020.[PUBMED Abstract]

- Ferrari A, Sultan I, Huang TT, et al.: Soft tissue sarcoma across the age spectrum: a population-based study from the Surveillance Epidemiology and End Results database. Pediatr Blood Cancer 57 (6): 943-9, 2011.[PUBMED Abstract]

- Chang F, Syrjänen S, Syrjänen K: Implications of the p53 tumor-suppressor gene in clinical oncology. J Clin Oncol 13 (4): 1009-22, 1995.[PUBMED Abstract]

- Plon SE, Malkin D: Childhood cancer and hereditary. In: Pizzo PA, Poplack DG, eds.: Principles and Practice of Pediatric Oncology. 7th ed. Philadelphia, Pa: Lippincott Williams and Wilkins, 2015, pp 13-31.[PUBMED Abstract]

- Groen EJ, Roos A, Muntinghe FL, et al.: Extra-intestinal manifestations of familial adenomatous polyposis. Ann Surg Oncol 15 (9): 2439-50, 2008.[PUBMED Abstract]

- Kleinerman RA, Tucker MA, Abramson DH, et al.: Risk of soft tissue sarcomas by individual subtype in survivors of hereditary retinoblastoma. J Natl Cancer Inst 99 (1): 24-31, 2007.[PUBMED Abstract]

- Wong JR, Morton LM, Tucker MA, et al.: Risk of subsequent malignant neoplasms in long-term hereditary retinoblastoma survivors after chemotherapy and radiotherapy. J Clin Oncol 32 (29): 3284-90, 2014.[PUBMED Abstract]

- Eaton KW, Tooke LS, Wainwright LM, et al.: Spectrum of SMARCB1/INI1 mutations in familial and sporadic rhabdoid tumors. Pediatr Blood Cancer 56 (1): 7-15, 2011.[PUBMED Abstract]

- Weiss SW, Goldblum JR: Benign tumors of peripheral nerves. In: Weiss SW, Goldblum JR: Enzinger and Weiss's Soft Tissue Tumors. 5th ed. St. Louis, Mo: Mosby, 2008, pp 825-901.[PUBMED Abstract]

- deCou JM, Rao BN, Parham DM, et al.: Malignant peripheral nerve sheath tumors: the St. Jude Children's Research Hospital experience. Ann Surg Oncol 2 (6): 524-9, 1995.[PUBMED Abstract]

- Stark AM, Buhl R, Hugo HH, et al.: Malignant peripheral nerve sheath tumours--report of 8 cases and review of the literature. Acta Neurochir (Wien) 143 (4): 357-63; discussion 363-4, 2001.[PUBMED Abstract]

- Goto M, Miller RW, Ishikawa Y, et al.: Excess of rare cancers in Werner syndrome (adult progeria). Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 5 (4): 239-46, 1996.[PUBMED Abstract]

- Fricke BL, Donnelly LF, Casper KA, et al.: Frequency and imaging appearance of hepatic angiomyolipomas in pediatric and adult patients with tuberous sclerosis. AJR Am J Roentgenol 182 (4): 1027-30, 2004.[PUBMED Abstract]

- Adriaensen ME, Schaefer-Prokop CM, Duyndam DA, et al.: Radiological evidence of lymphangioleiomyomatosis in female and male patients with tuberous sclerosis complex. Clin Radiol 66 (7): 625-8, 2011.[PUBMED Abstract]

- Hornick JL, Fletcher CD: PEComa: what do we know so far? Histopathology 48 (1): 75-82, 2006.[PUBMED Abstract]

- Kesserwan C, Sokolic R, Cowen EW, et al.: Multicentric dermatofibrosarcoma protuberans in patients with adenosine deaminase-deficient severe combined immune deficiency. J Allergy Clin Immunol 129 (3): 762-769.e1, 2012.[PUBMED Abstract]

- Weiss SW, Goldblum JR: Malignant fibrous histiocytoma (pleomorphic undifferentiated sarcoma). In: Weiss SW, Goldblum JR: Enzinger and Weiss's Soft Tissue Tumors. 5th ed. St. Louis, Mo: Mosby, 2008, pp 403-27.[PUBMED Abstract]

- Tukenova M, Guibout C, Hawkins M, et al.: Radiation therapy and late mortality from second sarcoma, carcinoma, and hematological malignancies after a solid cancer in childhood. Int J Radiat Oncol Biol Phys 80 (2): 339-46, 2011.[PUBMED Abstract]

- Bartkowiak D, Humble N, Suhr P, et al.: Second cancer after radiotherapy, 1981-2007. Radiother Oncol 105 (1): 122-6, 2012.[PUBMED Abstract]

- Casey DL, Friedman DN, Moskowitz CS, et al.: Second cancer risk in childhood cancer survivors treated with intensity-modulated radiation therapy (IMRT). Pediatr Blood Cancer 62 (2): 311-316, 2015.[PUBMED Abstract]

- McClain KL, Leach CT, Jenson HB, et al.: Association of Epstein-Barr virus with leiomyosarcomas in children with AIDS. N Engl J Med 332 (1): 12-8, 1995.[PUBMED Abstract]

- Dillon P, Maurer H, Jenkins J, et al.: A prospective study of nonrhabdomyosarcoma soft tissue sarcomas in the pediatric age group. J Pediatr Surg 27 (2): 241-4; discussion 244-5, 1992.[PUBMED Abstract]

- Rao BN: Nonrhabdomyosarcoma in children: prognostic factors influencing survival. Semin Surg Oncol 9 (6): 524-31, 1993 Nov-Dec.[PUBMED Abstract]

- Zeytoonjian T, Mankin HJ, Gebhardt MC, et al.: Distal lower extremity sarcomas: frequency of occurrence and patient survival rate. Foot Ankle Int 25 (5): 325-30, 2004.[PUBMED Abstract]

- Benesch M, von Bueren AO, Dantonello T, et al.: Primary intracranial soft tissue sarcoma in children and adolescents: a cooperative analysis of the European CWS and HIT study groups. J Neurooncol 111 (3): 337-45, 2013.[PUBMED Abstract]

- Weiss SW, Goldblum JR: Miscellaneous tumors of intermediate malignancy. In: Weiss SW, Goldblum JR: Enzinger and Weiss's Soft Tissue Tumors. 5th ed. St. Louis, Mo: Mosby, 2008, pp 1093-1160.[PUBMED Abstract]

- Federico SM, Spunt SL, Krasin MJ, et al.: Comparison of PET-CT and conventional imaging in staging pediatric rhabdomyosarcoma. Pediatr Blood Cancer 60 (7): 1128-34, 2013.[PUBMED Abstract]

- Mody RJ, Bui C, Hutchinson RJ, et al.: FDG PET imaging of childhood sarcomas. Pediatr Blood Cancer 54 (2): 222-7, 2010.[PUBMED Abstract]

- Tateishi U, Hosono A, Makimoto A, et al.: Accuracy of 18F fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography in staging of pediatric sarcomas. J Pediatr Hematol Oncol 29 (9): 608-12, 2007.[PUBMED Abstract]

- Sargar K, Kao SC, Spunt SL, et al.: MRI and CT of Low-Grade Fibromyxoid Sarcoma in Children: A Report From Children's Oncology Group Study ARST0332. AJR Am J Roentgenol 205 (2): 414-20, 2015.[PUBMED Abstract]

- Weiss SW, Goldblum JR: Enzinger and Weiss's Soft Tissue Tumors. 5th ed. St. Louis, Mo: Mosby, 2008.[PUBMED Abstract]

- Recommendations for the reporting of soft tissue sarcomas. Association of Directors of Anatomic and Surgical Pathology. Mod Pathol 11 (12): 1257-61, 1998.[PUBMED Abstract]

- Strauss DC, Qureshi YA, Hayes AJ, et al.: The role of core needle biopsy in the diagnosis of suspected soft tissue tumours. J Surg Oncol 102 (5): 523-9, 2010.[PUBMED Abstract]

- Chowdhury T, Barnacle A, Haque S, et al.: Ultrasound-guided core needle biopsy for the diagnosis of rhabdomyosarcoma in childhood. Pediatr Blood Cancer 53 (3): 356-60, 2009.[PUBMED Abstract]

- Tuttle R, Kane JM: Biopsy techniques for soft tissue and bowel sarcomas. J Surg Oncol 111 (5): 504-12, 2015.[PUBMED Abstract]

- Coffin CM, Dehner LP, O'Shea PA: Pediatric Soft Tissue Tumors: A Clinical, Pathological, and Therapeutic Approach. Baltimore, Md: Williams and Wilkins, 1997.[PUBMED Abstract]

- Smith LM, Watterson J, Scott SM: Medical and surgical management of pediatric soft tissue tumors. In: Coffin CM, Dehner LP, O'Shea PA: Pediatric Soft Tissue Tumors: A Clinical, Pathological, and Therapeutic Approach. Baltimore, Md: Williams and Wilkins, 1997, pp 360-71.[PUBMED Abstract]

- Neville HL, Andrassy RJ, Lally KP, et al.: Lymphatic mapping with sentinel node biopsy in pediatric patients. J Pediatr Surg 35 (6): 961-4, 2000.[PUBMED Abstract]

- Neville HL, Raney RB, Andrassy RJ, et al.: Multidisciplinary management of pediatric soft-tissue sarcoma. Oncology (Huntingt) 14 (10): 1471-81; discussion 1482-6, 1489-90, 2000.[PUBMED Abstract]

- Kayton ML, Delgado R, Busam K, et al.: Experience with 31 sentinel lymph node biopsies for sarcomas and carcinomas in pediatric patients. Cancer 112 (9): 2052-9, 2008.[PUBMED Abstract]

- Dall'Igna P, De Corti F, Alaggio R, et al.: Sentinel node biopsy in pediatric patients: the experience in a single institution. Eur J Pediatr Surg 24 (6): 482-7, 2014.[PUBMED Abstract]

- Parida L, Morrisson GT, Shammas A, et al.: Role of lymphoscintigraphy and sentinel lymph node biopsy in the management of pediatric melanoma and sarcoma. Pediatr Surg Int 28 (6): 571-8, 2012.[PUBMED Abstract]

- Alcorn KM, Deans KJ, Congeni A, et al.: Sentinel lymph node biopsy in pediatric soft tissue sarcoma patients: utility and concordance with imaging. J Pediatr Surg 48 (9): 1903-6, 2013.[PUBMED Abstract]

- Wagner LM, Kremer N, Gelfand MJ, et al.: Detection of lymph node metastases in pediatric and adolescent/young adult sarcoma: Sentinel lymph node biopsy versus fludeoxyglucose positron emission tomography imaging-A prospective trial. Cancer 123 (1): 155-160, 2017.[PUBMED Abstract]

- Chui CH, Spunt SL, Liu T, et al.: Is reexcision in pediatric nonrhabdomyosarcoma soft tissue sarcoma necessary after an initial unplanned resection? J Pediatr Surg 37 (10): 1424-9, 2002.[PUBMED Abstract]

- Cecchetto G, Guglielmi M, Inserra A, et al.: Primary re-excision: the Italian experience in patients with localized soft-tissue sarcomas. Pediatr Surg Int 17 (7): 532-4, 2001.[PUBMED Abstract]

- Qureshi YA, Huddy JR, Miller JD, et al.: Unplanned excision of soft tissue sarcoma results in increased rates of local recurrence despite full further oncological treatment. Ann Surg Oncol 19 (3): 871-7, 2012.[PUBMED Abstract]

- Sandberg AA: Translocations in malignant tumors. Am J Pathol 159 (6): 1979-80, 2001.[PUBMED Abstract]

- Slater O, Shipley J: Clinical relevance of molecular genetics to paediatric sarcomas. J Clin Pathol 60 (11): 1187-94, 2007.[PUBMED Abstract]

- Mertens F, Antonescu CR, Hohenberger P, et al.: Translocation-related sarcomas. Semin Oncol 36 (4): 312-23, 2009.[PUBMED Abstract]

- Romeo S, Dei Tos AP: Clinical application of molecular pathology in sarcomas. Curr Opin Oncol 23 (4): 379-84, 2011.[PUBMED Abstract]

- Schaefer IM, Cote GM, Hornick JL: Contemporary Sarcoma Diagnosis, Genetics, and Genomics. J Clin Oncol 36 (2): 101-110, 2018.[PUBMED Abstract]

- Ladanyi M, Lui MY, Antonescu CR, et al.: The der(17)t(X;17)(p11;q25) of human alveolar soft part sarcoma fuses the TFE3 transcription factor gene to ASPL, a novel gene at 17q25. Oncogene 20 (1): 48-57, 2001.[PUBMED Abstract]

- Ladanyi M: The emerging molecular genetics of sarcoma translocations. Diagn Mol Pathol 4 (3): 162-73, 1995.[PUBMED Abstract]

- Williams A, Bartle G, Sumathi VP, et al.: Detection of ASPL/TFE3 fusion transcripts and the TFE3 antigen in formalin-fixed, paraffin-embedded tissue in a series of 18 cases of alveolar soft part sarcoma: useful diagnostic tools in cases with unusual histological features. Virchows Arch 458 (3): 291-300, 2011.[PUBMED Abstract]

- Antonescu CR, Dal Cin P, Nafa K, et al.: EWSR1-CREB1 is the predominant gene fusion in angiomatoid fibrous histiocytoma. Genes Chromosomes Cancer 46 (12): 1051-60, 2007.[PUBMED Abstract]

- Hisaoka M, Ishida T, Kuo TT, et al.: Clear cell sarcoma of soft tissue: a clinicopathologic, immunohistochemical, and molecular analysis of 33 cases. Am J Surg Pathol 32 (3): 452-60, 2008.[PUBMED Abstract]

- Barnoud R, Sabourin JC, Pasquier D, et al.: Immunohistochemical expression of WT1 by desmoplastic small round cell tumor: a comparative study with other small round cell tumors. Am J Surg Pathol 24 (6): 830-6, 2000.[PUBMED Abstract]

- Wang LL, Perlman EJ, Vujanic GM, et al.: Desmoplastic small round cell tumor of the kidney in childhood. Am J Surg Pathol 31 (4): 576-84, 2007.[PUBMED Abstract]

- Errani C, Zhang L, Sung YS, et al.: A novel WWTR1-CAMTA1 gene fusion is a consistent abnormality in epithelioid hemangioendothelioma of different anatomic sites. Genes Chromosomes Cancer 50 (8): 644-53, 2011.[PUBMED Abstract]

- Haller F, Knopf J, Ackermann A, et al.: Paediatric and adult soft tissue sarcomas with NTRK1 gene fusions: a subset of spindle cell sarcomas unified by a prominent myopericytic/haemangiopericytic pattern. J Pathol 238 (5): 700-10, 2016.[PUBMED Abstract]

- Jain S, Xu R, Prieto VG, et al.: Molecular classification of soft tissue sarcomas and its clinical applications. Int J Clin Exp Pathol 3 (4): 416-28, 2010.[PUBMED Abstract]

- Agaimy A, Bieg M, Michal M, et al.: Recurrent Somatic PDGFRB Mutations in Sporadic Infantile/Solitary Adult Myofibromas But Not in Angioleiomyomas and Myopericytomas. Am J Surg Pathol 41 (2): 195-203, 2017.[PUBMED Abstract]

- Spunt SL, Hill DA, Motosue AM, et al.: Clinical features and outcome of initially unresected nonmetastatic pediatric nonrhabdomyosarcoma soft tissue sarcoma. J Clin Oncol 20 (15): 3225-35, 2002.[PUBMED Abstract]

- Spunt SL, Poquette CA, Hurt YS, et al.: Prognostic factors for children and adolescents with surgically resected nonrhabdomyosarcoma soft tissue sarcoma: an analysis of 121 patients treated at St Jude Children's Research Hospital. J Clin Oncol 17 (12): 3697-705, 1999.[PUBMED Abstract]

- Ferrari A, Casanova M, Collini P, et al.: Adult-type soft tissue sarcomas in pediatric-age patients: experience at the Istituto Nazionale Tumori in Milan. J Clin Oncol 23 (18): 4021-30, 2005.[PUBMED Abstract]

- Brooks AD, Heslin MJ, Leung DH, et al.: Superficial extremity soft tissue sarcoma: an analysis of prognostic factors. Ann Surg Oncol 5 (1): 41-7, 1998 Jan-Feb.[PUBMED Abstract]

- Ferrari A, Miceli R, Meazza C, et al.: Soft tissue sarcomas of childhood and adolescence: the prognostic role of tumor size in relation to patient body size. J Clin Oncol 27 (3): 371-6, 2009.[PUBMED Abstract]

- Weiss SW, Goldblum JR: Enzinger and Weiss's Soft Tissue Tumors. 4th ed. St. Louis, Mo: Mosby, 2001.[PUBMED Abstract]

- Spunt SL, Million L, Chi YY, et al.: A risk-based treatment strategy for non-rhabdomyosarcoma soft-tissue sarcomas in patients younger than 30 years (ARST0332): a Children's Oncology Group prospective study. Lancet Oncol 21 (1): 145-161, 2020.[PUBMED Abstract]

- O'Sullivan B, Davis AM, Turcotte R, et al.: Preoperative versus postoperative radiotherapy in soft-tissue sarcoma of the limbs: a randomised trial. Lancet 359 (9325): 2235-41, 2002.[PUBMED Abstract]

- Ferrari A, Miceli R, Rey A, et al.: Non-metastatic unresected paediatric non-rhabdomyosarcoma soft tissue sarcomas: results of a pooled analysis from United States and European groups. Eur J Cancer 47 (5): 724-31, 2011.[PUBMED Abstract]

- Smith KB, Indelicato DJ, Knapik JA, et al.: Definitive radiotherapy for unresectable pediatric and young adult nonrhabdomyosarcoma soft tissue sarcoma. Pediatr Blood Cancer 57 (2): 247-51, 2011.[PUBMED Abstract]

- Ferrari A, Magni C, Bergamaschi L, et al.: Pediatric nonrhabdomyosarcoma soft tissue sarcomas arising at visceral sites. Pediatr Blood Cancer 64 (9): , 2017.[PUBMED Abstract]

- Dillon PW, Whalen TV, Azizkhan RG, et al.: Neonatal soft tissue sarcomas: the influence of pathology on treatment and survival. Children's Cancer Group Surgical Committee. J Pediatr Surg 30 (7): 1038-41, 1995.[PUBMED Abstract]

- Pappo AS, Fontanesi J, Luo X, et al.: Synovial sarcoma in children and adolescents: the St Jude Children's Research Hospital experience. J Clin Oncol 12 (11): 2360-6, 1994.[PUBMED Abstract]

- Marcus KC, Grier HE, Shamberger RC, et al.: Childhood soft tissue sarcoma: a 20-year experience. J Pediatr 131 (4): 603-7, 1997.[PUBMED Abstract]

- Pratt CB, Pappo AS, Gieser P, et al.: Role of adjuvant chemotherapy in the treatment of surgically resected pediatric nonrhabdomyosarcomatous soft tissue sarcomas: A Pediatric Oncology Group Study. J Clin Oncol 17 (4): 1219, 1999.[PUBMED Abstract]

- Pratt CB, Maurer HM, Gieser P, et al.: Treatment of unresectable or metastatic pediatric soft tissue sarcomas with surgery, irradiation, and chemotherapy: a Pediatric Oncology Group study. Med Pediatr Oncol 30 (4): 201-9, 1998.[PUBMED Abstract]

- 小児軟部肉腫の病理組織学的分類

-

軟部肉腫の世界保健機関(WHO)分類

WHOのがん分類システムは、世界共通のがん命名法である。米国では、WHOのがん分類システムは肉腫の病期分類については米国がん合同委員会(AJCC)により、骨肉腫および軟部肉腫についてはCollege of American Pathologists(CAP)のがんプロトコルにより採用されている。軟部肉腫および骨肉腫の第4版WHO分類は2013年2月に発表された。[ 1 ]

軟部肉腫の悪性度分類は常に議論の的になる問題となっている。WHOでは悪性度分類において優先傾向を厳密に表明していないが、WHO分類に対して実施された主要な変更の1つとして、生物学的潜在力に関して悪性度が中等度の2つの異なるタイプ-局所侵攻性および転移はまれが指定された。[ 1 ]

WHOは、悪性線維性組織球腫(未分化多形肉腫としても知られる)および血管周皮腫(現在は孤立性線維性腫瘍の範囲に含まれると考えられる)について性質の定義が不十分であることを認めた。[ 1 ]

分子的研究および遺伝学研究における現在の進歩から、以前は分化不明の腫瘍として分類されていた血管腫様悪性線維性組織球腫および骨外性粘液型軟骨肉腫など、あるサブセットの腫瘍が新たなセクションに移動されている。複数の疾患実体が新たに認識され、皮膚腫瘍に属する2~3の疾患実体もまた、WHO分類に追加された。他の腫瘍の形態学的異型である可能性が非常に高いと明らかにされた2~3の腫瘍は現在の分類から削除されたか、または他のセクションに組み込まれた。[ 1 ]

-

脂肪細胞腫瘍。

- 良性。

- 脂肪腫。

- 脂肪腫症。

- 神経の脂肪腫症。

- 脂肪芽細胞腫/脂肪芽細胞腫症。

- 血管脂肪腫。

- 筋脂肪腫。

- 軟骨様脂肪腫。

- 腎外血管筋脂肪腫。

- 副腎外骨髄脂肪腫。

- 紡錘形細胞/多形脂肪腫。

- 冬眠腺腫。

- 中悪性度(局所侵攻性)。

- 悪性。

- 良性。

-

骨・軟骨部腫瘍。

- 軟部組織軟骨腫。

- 骨外性間葉性軟骨肉腫。[ 2 ]

- 骨外性骨肉腫。

-

線維芽細胞性/筋線維芽細胞性腫瘍。

- 良性。

- 結節性筋膜炎。

- 増殖性筋膜炎。

- 増殖性筋炎。

- 骨化性筋炎。

- 指部の線維-骨性偽腫瘍。

- 虚血性筋膜炎。

- 弾性線維腫。

- 乳児期線維性過誤腫。

- 頸部線維腫症。

- 若年性ヒアリン線維腫症。

- 封入体線維腫症。

- 腱鞘線維腫。

- 線維形成性線維芽腫。

- 乳腺型筋線維芽細胞腫。

- 石灰化腱膜線維腫。

- 血管筋線維芽細胞腫。

- 富細胞性血管線維腫。

- 項部型線維腫(nuchal-type fibroma)。

- Gardner線維腫。

- 石灰化線維性腫瘍。

- 中悪性度(局所侵攻性)。

- 手掌/足底線維腫症。

- デスモイド型線維腫症(以前はデスモイド腫瘍または侵襲性線維腫症と呼ばれていた)。

- 脂肪線維腫症。

- 巨細胞型線維芽腫。

- 中悪性度(転移はまれ)。

-

隆起性皮膚線維肉腫。

- 線維肉腫様隆起性皮膚線維肉腫。

- 色素性隆起性皮膚線維肉腫。

- 孤立性線維性腫瘍。

- 孤立性線維性腫瘍、悪性。

- 炎症性筋線維芽細胞性腫瘍。

- 低悪性度筋線維芽細胞肉腫。

- 粘液炎症性線維芽細胞性肉腫/異型粘液炎症性線維芽細胞性腫瘍。

- 乳児型線維肉腫。[ 3 ]

-

隆起性皮膚線維肉腫。

- 悪性。

- 成人型線維肉腫。

- 粘液線維肉腫。

- 低悪性度線維粘液性肉腫。[ 4 ]

- 硬化性類上皮線維肉腫。

- 良性。

-

骨格筋腫瘍。

- 横紋筋腫。

- 横紋筋肉腫(胎児型、紡錘細胞型/硬化型、胞巣型、および多形型)。(詳しい情報については、小児横紋筋肉腫の治療に関するPDQ要約を参照のこと。)

-

平滑筋腫瘍。

- 良性。

- 深部平滑筋腫。

- 悪性。

- 平滑筋肉腫(皮膚を除く)。

血管平滑筋腫は血管周囲腫瘍に再分類された。

- 良性。

-

いわゆる線維組織球性腫瘍。

- 良性。

- 腱鞘巨細胞腫。

- 限局型。

- びまん型。

- 悪性。

- 深在性良性線維性組織球腫。

- 腱鞘巨細胞腫。

- 中悪性度(転移はまれ)。

- 叢状線維組織球性腫瘍。

- 軟部巨細胞腫。

かつては悪性線維性組織球腫およびそのサブタイプとして知られていたいわゆる線維組織球性腫瘍の悪性相当物は未分化肉腫に改名されたが、以前は未分化/分類不能肉腫のセクションに分類されていた。

- 良性。

- 神経鞘腫瘍。

-

周皮細胞(血管周囲)腫瘍。

-

分化不明の腫瘍。

- 良性。

- 肢端線維粘液腫。

- 筋肉内粘液腫(細胞型亜型を含む)。

- 関節近傍に発生した粘液腫。

- 深部(侵攻性)血管粘液腫。

- 多形性硝子化血管拡張性腫瘍。

- 異所性過誤腫性胸腺腫。

- 中悪性度(局所侵攻性)。

- ヘモジデリン沈着性線維脂肪腫性腫瘍(hemosiderotic fibrolipomatous tumor)。

- 中悪性度(転移はまれ)。

- 異型線維黄色腫。

- 血管腫様線維性組織球腫。

- 骨化性線維粘液性腫瘍。

- 骨化性線維粘液性腫瘍、悪性。

- 混合腫瘍、NOS。

- 混合腫瘍、NOS、悪性。

- 筋上皮腫。

- 筋上皮性がん。

- リン酸塩尿性間葉系腫瘍、良性。

- リン酸塩尿性間葉系腫瘍、悪性。

- 悪性。

-

滑膜肉腫、NOS。

- 滑膜肉腫、紡錘細胞型。

- 滑膜肉腫、二相型。

- 類上皮肉腫。

- 胞巣状軟部肉腫。

- 軟部明細胞肉腫。

- 骨外性粘液型軟骨肉腫。

- 骨外性ユーイング肉腫。(詳しい情報については、ユーイング肉腫の治療に関するPDQ要約を参照のこと。)

- 線維形成性小円形細胞腫瘍。

- 腎外性ラブドイド腫瘍。

-

血管周囲類上皮細胞への分化を伴う腫瘍(PEComa)。

- PEComa、NOS、良性。

- PEComa、NOS、悪性。

- 内膜肉腫。

-

滑膜肉腫、NOS。

- 良性。

-

未分化/分類不能肉腫。

このファミリー内で遺伝学的サブグループが出現しており、以下のような取り組みが進行中である:

- 未分化円形細胞および紡錘細胞肉腫。

このグループでは、EWSR1遺伝子が、PATZ1、POU5F1、SMARCA5、NFATC2、SP3などの遺伝子とETS以外の融合に関与している。別の反復性再構成がCIC-DUX4融合に関与して、キメラCIC-DUX4蛋白を発現させ、それによりETSファミリーのPEA3サブクラスの遺伝子を上方制御する。(詳しい情報については、ユーイング肉腫の治療に関するPDQ要約のユーイング肉腫のゲノム情報のセクションを参照のこと。)

これらの例が1つ以上の別個の疾患実体であるかどうか、あるいはこれらはユーイング肉腫の異型としてより適切に分類されるかどうかは不明である。

- 未分化多形肉腫。

未分化多形肉腫は、以前はほとんどの場合、悪性線維性組織球腫と呼ばれていた。歴史的に、この疾患実体は診断基準が移行しているため、評価困難となっている。特定の型を示さない悪性線維性組織球症、花むしろ状の配列を有する(storiform)または多形悪性線維性組織球腫、多形肉腫または未分化多形肉腫と診断された症例70例を解析したところ、特定の反復性の異常を伴わない高度に複雑な核型が示された。[ 6 ]

MDM2およびCDK4を含む12q13-15の増幅を伴う未分化肉腫は、脱分化型脂肪肉腫として分類するのが最良である[ 6 ];この腫瘍と紡錘細胞形態学を示す未分化/未分類腫瘍ファミリーとの関係はあまり明らかになっていないままである。

- 未分化円形細胞および紡錘細胞肉腫。

-

脈管腫瘍。

- 良性。

- 血管腫。(詳しい情報については、小児脈管腫瘍の治療に関するPDQ要約を参照のこと。)

- 滑膜。

- 静脈。

- 動静脈血管腫/奇形。

- 筋肉内。

- 類上皮血管腫。

- 血管腫症。

- リンパ管腫。

- 血管腫。(詳しい情報については、小児脈管腫瘍の治療に関するPDQ要約を参照のこと。)

- 中悪性度(局所侵攻性)。

- 中悪性度(転移はまれ)。

- 悪性。

- 良性。

参考文献- Fletcher CDM, Bridge JA, Hogendoorn P, et al., eds.: WHO Classification of Tumours of Soft Tissue and Bone. 4th ed. Lyon, France: IARC Press, 2013.[PUBMED Abstract]

- Dantonello TM, Int-Veen C, Leuschner I, et al.: Mesenchymal chondrosarcoma of soft tissues and bone in children, adolescents, and young adults: experiences of the CWS and COSS study groups. Cancer 112 (11): 2424-31, 2008.[PUBMED Abstract]

- Steelman C, Katzenstein H, Parham D, et al.: Unusual presentation of congenital infantile fibrosarcoma in seven infants with molecular-genetic analysis. Fetal Pediatr Pathol 30 (5): 329-37, 2011.[PUBMED Abstract]

- Evans HL: Low-grade fibromyxoid sarcoma: a clinicopathologic study of 33 cases with long-term follow-up. Am J Surg Pathol 35 (10): 1450-62, 2011.[PUBMED Abstract]

- Alaggio R, Collini P, Randall RL, et al.: Undifferentiated high-grade pleomorphic sarcomas in children: a clinicopathologic study of 10 cases and review of literature. Pediatr Dev Pathol 13 (3): 209-17, 2010 May-Jun.[PUBMED Abstract]

- Le Guellec S, Chibon F, Ouali M, et al.: Are peripheral purely undifferentiated pleomorphic sarcomas with MDM2 amplification dedifferentiated liposarcomas? Am J Surg Pathol 38 (3): 293-304, 2014.[PUBMED Abstract]

-

脂肪細胞腫瘍。

- 小児軟部肉腫の病期分類および悪性度判定システム

-

臨床的病期診断は、臨床転帰を予測し、小児軟部肉腫にとって最も効果的な治療法を決定するのに重要な役割を果たしている。現時点では、広く普及している病期分類システムで、あらゆる小児肉腫に適用できるものは存在しない。成人に用いられる米国がん合同委員会(AJCC)の病期分類システムは、小児を対象とした研究では検証されていない。

小児非横紋筋肉腫性軟部肉腫について標準化された病期分類システムは存在しないが、小児非横紋筋肉腫性軟部肉腫の病期分類には現在以下の2つのシステムが用いられている:[ 1 ]

- 外科病理学的病期分類システム:Intergroup Rhabdomyosarcoma Studyで使用されている外科病理学的病期分類システムは、初回手術後の残存腫瘍量または拡がり、および転移の有無に基づくものである(詳しい情報については、本要約のIntergroup Rhabdomyosarcoma Studyの病期分類システムのセクションを参照のこと)。この病期分類システムは初期の小児試験で使用された。[ 2 ]

- TNM病期分類システム:TNM病期分類システムはAJCC(米国)および国際対がん連合(International Union Against Cancer)(世界的)間の共同作業である。腫瘍の範囲(T)、リンパ節転移の程度(N)、転移の有無(M)に基づいて病期を判定する。AJCCのがん病期分類マニュアル第8版の軟部肉腫の病期分類については、表4、表5、表6、および表7を参照のこと。[ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]最新の小児腫瘍学グループ(COG)試験では軟部肉腫(中央病理診断による)についてAJCCがん病期分類マニュアル第6版が用いられた。[ 1 ]1988年から2007年のSurveillance Epidemiology and End Results(SEER)プログラムのデータについて非横紋筋肉腫性軟部肉腫の小児のレビューが行われ、941人の患児が確認された。[ 8 ]COGのリスク層別化はこのコホートにおいて妥当性が確認された。

Intergroup Rhabdomyosarcoma Studyの病期分類システム

非転移性疾患

- グループI:限局性腫瘍で、完全に切除され、組織学的に切除断端陰性のもの。

-

グループII:肉眼的には切除された腫瘍で、切除断端に顕微鏡的な残存腫瘍および/または所属リンパ節への拡がりが認められるもの。

- グループIIA:肉眼的には切除された限局性腫瘍で、顕微鏡的には残存病変が認められるもの。

- グループIIB:リンパ節に転移した領域病変で、完全に切除され顕微鏡的に病変が認められないもの。(患者に対して)最も近位(腫瘍に対して最も遠位)の所属リンパ節が陰性でなければならない。

- グループIIC:リンパ節に転移した領域病変で、肉眼的には切除されたが、原発部位に顕微鏡的な残存病変が明らかに認められる、および/または郭清した所属リンパ節の最も近位に組織学的な転移が認められるもの。

- グループIII:限局性腫瘍で、切除が不完全または生検のみで、肉眼的に残存腫瘍が認められるもの。

転移性疾患

- グループIV:限局性腫瘍または領域内腫瘍で、診断時に遠隔転移が認められるもの。この中には、体液(胸膜、腹膜)および/または脳脊髄液(まれ)における悪性細胞の存在も含まれる。

再発/進行性疾患

- 初回治療の実施後に再発する軟部肉腫、または放射線療法後、化学療法後、もしくは初回手術の実施後に再発する軟部肉腫。

TNM病期分類システム

AJCCがん病期分類マニュアル第8版は、腫瘍の大きさ、リンパ節の状態、組織学的悪性度、および転移の4つの基準および解剖学的原発腫瘍部位(頭頸部;体幹および四肢;腹部および胸部の内臓;後腹膜;およびまれな組織型と部位)による病期判定を指定している(表4、5、6、および7を参照のこと)。[ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]まれな組織型と部位に関する情報については、AJCCがん病期分類マニュアルを参照のこと。[ 7 ]

表4.体幹、四肢、および後腹膜;頭頸部;腹部および胸部の内臓の軟部肉腫について、原発腫瘍(T)の定義a T分類 体幹、四肢、および後腹膜の軟部肉腫 頭頸部の軟部肉腫 腹部および胸部の内臓の軟部肉腫 a出典:O'Sullivan et al.,[ 3 ] Yoon et al.,[ 4 ] Raut et al.,[ 5 ] and Pollock et al.[ 6 ] TX 原発腫瘍の評価が不可能。 原発腫瘍の評価が不可能。 原発腫瘍の評価が不可能。 T0 原発腫瘍を認めない。 T1 腫瘍の最大径が5cm以下。 腫瘍が2cm以下。 臓器に限局する。 T2 腫瘍の最大径が5cmを超えるが、10cm以下。 腫瘍が2cm超~4cm以下。 臓器を越えて組織への腫瘍進展。 T2a 漿膜または臓側腹膜に浸潤している。 T2b 漿膜(腸間膜)を越えた進展。 T3 腫瘍の最大径が10cmを超えるが、15cm以下。 腫瘍が4cmを超える。 別の臓器に浸潤している。 T4 腫瘍の最大径が15cmを超える。 隣接する構造への浸潤を伴う腫瘍。 多病巣性病変。 T4a 眼窩浸潤、頭蓋底/硬膜浸潤、中央区画の内臓への浸潤、顔面頭蓋への転移、または翼突筋浸潤を伴う腫瘍。 多病巣性(2部位)。 T4b 脳実質浸潤、頸動脈を狭窄させる浸潤、椎前筋浸潤、または神経周囲への浸潤を介した中枢神経系への転移を伴う腫瘍。 多病巣性(3~5部位)。 T4c 多病巣性(5部位を超える)。 表5.頭頸部;体幹および四肢;腹部および胸部の内臓;および後腹膜の軟部肉腫について、所属リンパ節(N)の定義a a出典:O'Sullivan et al.,[ 3 ] Yoon et al.,[ 4 ] Raut et al.,[ 5 ] and Pollock et al.[ 6 ] b腹部および胸部の内臓の軟部肉腫について、N0 = リンパ節転移を認めないまたはリンパ節の状態が不明、N1 = リンパ節転移を認める。 N0 所属リンパ節に転移を認めないまたはリンパ節の状態が不明。b N1 所属リンパ節に転移を認める。b 表6.頭頸部;体幹および四肢;腹部および胸部の内臓;および後腹膜の軟部肉腫について、遠隔転移(M)の定義a a出典:O'Sullivan et al.,[ 3 ] Yoon et al.,[ 4 ] Raut et al.,[ 5 ] and Pollock et al.[ 6 ] b腹部および胸部の内臓の軟部肉腫について、M0 = 遠隔転移を認めないおよびM1 = 遠隔転移を認める。 M0 遠隔転移を認めない。b M1 遠隔転移を認める。b 表7.体幹、四肢、および後腹膜の軟部肉腫に対するAJCC予後的病期グループa 病期 T N M 悪性度 T = 原発腫瘍;N = 所属リンパ節;M = 遠隔転移。 a出典:Yoon et al.[ 4 ] and Pollock et al.[ 6 ] b後腹膜の軟部肉腫についてはIIIB期;体幹および四肢の軟部肉腫についてはIV期。 IA T1 N0 M0 G1、GX IB T2、T3、T4 N0 M0 G1、GX II T1 N0 M0 G2、G3 IIIA T2 N0 M0 G2、G3 IIIB T3、T4 N0 M0 G2、G3 IIIB/IVb すべてのT N1 M0 すべてのG IV すべてのT すべてのN M1 すべてのG 軟部肉腫の腫瘍病理悪性度判定システム

ほとんどの症例では、軟部肉腫の正確な病理組織学的分類だけでは、臨床的挙動に関する最適な情報を得ることはできない。このため、悪性度判定過程では、以下のものを含め、いくつかの組織学的パラメータの評価が行われる:

- 細胞性の程度。

- 細胞多形性。

- 分裂能。

- 壊死の程度。

- 浸潤性増殖。

この過程は、組織学的所見と臨床転帰との間の相関性を改善するために行うものである。[ 9 ]小児における軟部肉腫の悪性度判定は、4歳未満の小児において予後が良好な乳児型線維肉腫および血管周皮腫、また切除が不完全であれば局所再発の可能性があるが、通常は転移しない血管腫様線維性組織球腫および隆起性皮膚線維肉腫など、良好な予後を示す特定の腫瘍があるため誤りやすい。

このような腫瘍はまれであることから、小児集団で悪性度判定システムの妥当性を検証することは困難である。1986年3月に、Pediatric Oncology Group(POG)が横紋筋肉腫以外の小児軟部肉腫を対象としたプロスペクティブ研究を実施し、POG悪性度判定システムを考案した。横紋筋肉腫以外の限局性軟部肉腫患者を対象とした転帰解析から、腫瘍が悪性度3の患者は、悪性度1または悪性度2の患者より有意に不良な経過をたどることが明らかになった。この知見は、このシステムにより非横紋筋肉腫性軟部肉腫の臨床的挙動を正確に予測しうることを示唆している。[ 9 ][ 10 ][ 11 ]

POGおよびFrench Federation of Comprehensive Cancer Centers(Fédéation Nationale des Centres de Lutte Contre Le Cancer [FNCLCC])のSarcoma Groupによって策定された悪性度判定システムを以下に示している。これらの悪性度判定システムは、COG-ARST0332研究で中央病理検査担当者によって比較されている。この研究は中止され、結果は未発表である。

POG悪性度判定システム

POG悪性度判定システムを以下に示す。[ 9 ]これは歴史的価値をもつ旧世代の悪性度判定システムであり、現在では治療には使われていない。

悪性度I

悪性度Iの病変は、組織型、細胞組織学的特徴が高分化型、および/または患者の年齢を基にしている。

- 血管腫様線維性組織球腫。

- 隆起性皮膚線維肉腫。

- 脂肪肉腫-粘液型または高分化型。

- 粘液型軟骨肉腫。

- 高分化型悪性末梢神経鞘腫瘍。

- 高分化型または乳児型(4歳以下)線維肉腫。

- 高分化型または乳児型(4歳以下)血管周皮腫。

悪性度II

悪性度IIの病変は、組織学的診断により悪性度IまたはIIIに含まれない軟部肉腫である(有糸分裂像が10高倍率視野当たり5未満、または壊死が15%未満):

- 表面積の15%以下が壊死を示す(一次判定基準)。

- 有糸分裂像の数が10高倍率視野(40倍対物レンズ)当たり5未満(一次判定基準)。

- 核異型が著明ではない(二次判定基準)。

- 腫瘍は細胞密度が著明ではない(二次判定基準)。

悪性度III

悪性度IIIの病変は、悪性度IIの病変に類似しており、組織学的診断(有糸分裂像が10高倍率視野当たり4を超える、または壊死が15%を超える)および悪性度I以外の腫瘍であるという理由で臨床的に侵攻性であることが知られている以下の特定腫瘍を含む:

- 胞巣状軟部肉腫。

- 骨外性骨原性肉腫。

- 悪性トリトン腫瘍。

- 間葉性軟骨肉腫。

- 多形型または円形細胞脂肪肉腫。

- 悪性度Iに含まれず、壊死が15%を超える、および/または有糸分裂像が10高倍率視野(40倍対物レンズ)当たり5以下であるその他のすべての肉腫。著明な異型性および細胞密度が予測に役立つことは少ないが、このカテゴリーの腫瘍に分類する手がかりにはなりうる。

FNCLCC悪性度判定システム

FNCLCC組織学的悪性度判定システムは、軟部肉腫の成人用に開発された。この悪性度判定システムの目的は、どの患者が転移を来し、その後の術後化学療法が有益となるかを予測することである。[ 12 ][ 13 ]この悪性度判定システムを表8および表9に示す。

表8.FNCLCC組織学的悪性度判定システム FNCLCC = Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre Le Cancer;HPF = 高倍率視野。 腫瘍分化度 スコア1 正常な成人の間葉組織に酷似している肉腫(例えば、高分化型脂肪肉腫) スコア2 組織型が確定している腫瘍(例えば、粘液型脂肪肉腫) スコア3 胎児型および未分化型肉腫、組織型が疑わしい肉腫、滑膜肉腫 有糸分裂像の数 スコア1 有糸分裂像が10HPF当たり0~9 スコア2 有糸分裂像が10HPF当たり10~19 スコア3 有糸分裂像が10HPF当たり20以上 腫瘍壊死 スコア0 壊死なし スコア1 腫瘍壊死が50%未満 スコア2 腫瘍壊死が50%以上 表9.総スコアにより判定した組織学的悪性度 総スコア 組織学的悪性度 2–3 悪性度I 4–5 悪性度II 6–8 悪性度III 腫瘍悪性度判定の予後的意義

POGおよびFNCLCCの悪性度判定システムは、小児および成人の非横紋筋肉腫性軟部肉腫において予後的価値があることが証明されている。[ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ]3件のプロスペクティブ臨床試験に登録された非横紋筋肉腫性軟部肉腫の小児および青年から採取した130の腫瘍を調べた研究では、POG指定の悪性度とFNCLCC指定の悪性度との間に相関性が認められた。しかしながら、すべての症例で悪性度指定が相関していたわけではなかった;腫瘍の悪性度指定が一致しなかった患者44人(POGで悪性度3、FNCLCCで悪性度1または2)は、一致した悪性度3、および悪性度1および2の間の転帰を示した。有糸分裂指数が10以上という指標が、重要な予後因子として浮上した。[ 19 ]

完了したCOG-ARST0332試験では、データを解析し、POGとFNCLCCの病理学的悪性度判定システムを比較することで、いずれのシステムが臨床転帰とより良好な相関性を示すかが判定される。募集が締め切られているCOG試験(ARST1321[NCT02180867])では、組織学的悪性度の割り付けにFNCLCCシステムが用いられた。

参考文献- American Joint Committee on Cancer: AJCC Cancer Staging Manual. 6th ed. New York, NY: Springer, 2002.[PUBMED Abstract]

- Maurer HM, Beltangady M, Gehan EA, et al.: The Intergroup Rhabdomyosarcoma Study-I. A final report. Cancer 61 (2): 209-20, 1988.[PUBMED Abstract]

- O'Sullivan B, Maki RG, Agulnik M, et al.: Soft tissue sarcoma of the head and neck. In: Amin MB, Edge SB, Greene FL, et al., eds.: AJCC Cancer Staging Manual. 8th ed. New York, NY: Springer, 2017, pp 499-505.[PUBMED Abstract]

- Yoon SS, Maki RG, Asare EA, et al.: Soft tissue sarcoma of the trunk and extremities. In: Amin MB, Edge SB, Greene FL, et al., eds.: AJCC Cancer Staging Manual. 8th ed. New York, NY: Springer, 2017, pp 507-15.[PUBMED Abstract]

- Raut CP, Maki RG, Baldini EH, et al.: Soft tissue sarcoma of the abdomen and thoracic visceral organs. In: Amin MB, Edge SB, Greene FL, et al., eds.: AJCC Cancer Staging Manual. 8th ed. New York, NY: Springer, 2017, pp 517-21.[PUBMED Abstract]

- Pollock RE, Maki RG, Baldini EH, et al.: Soft tissue sarcoma of the retroperitoneum. In: Amin MB, Edge SB, Greene FL, et al., eds.: AJCC Cancer Staging Manual. 8th ed. New York, NY: Springer, 2017, pp 531-7.[PUBMED Abstract]

- Maki RG, Folpe AL, Guadagnolo BA, et al.: Soft tissue sarcoma - unusual histologies and sites. In: Amin MB, Edge SB, Greene FL, et al., eds.: AJCC Cancer Staging Manual. 8th ed. New York, NY: Springer, 2017, pp 539-45.[PUBMED Abstract]

- Waxweiler TV, Rusthoven CG, Proper MS, et al.: Non-Rhabdomyosarcoma Soft Tissue Sarcomas in Children: A Surveillance, Epidemiology, and End Results Analysis Validating COG Risk Stratifications. Int J Radiat Oncol Biol Phys 92 (2): 339-48, 2015.[PUBMED Abstract]

- Parham DM, Webber BL, Jenkins JJ, et al.: Nonrhabdomyosarcomatous soft tissue sarcomas of childhood: formulation of a simplified system for grading. Mod Pathol 8 (7): 705-10, 1995.[PUBMED Abstract]

- Recommendations for the reporting of soft tissue sarcomas. Association of Directors of Anatomic and Surgical Pathology. Mod Pathol 11 (12): 1257-61, 1998.[PUBMED Abstract]

- Skytting B, Meis-Kindblom JM, Larsson O, et al.: Synovial sarcoma--identification of favorable and unfavorable histologic types: a Scandinavian sarcoma group study of 104 cases. Acta Orthop Scand 70 (6): 543-54, 1999.[PUBMED Abstract]

- Coindre JM, Terrier P, Guillou L, et al.: Predictive value of grade for metastasis development in the main histologic types of adult soft tissue sarcomas: a study of 1240 patients from the French Federation of Cancer Centers Sarcoma Group. Cancer 91 (10): 1914-26, 2001.[PUBMED Abstract]

- Guillou L, Coindre JM, Bonichon F, et al.: Comparative study of the National Cancer Institute and French Federation of Cancer Centers Sarcoma Group grading systems in a population of 410 adult patients with soft tissue sarcoma. J Clin Oncol 15 (1): 350-62, 1997.[PUBMED Abstract]

- Rao BN: Nonrhabdomyosarcoma in children: prognostic factors influencing survival. Semin Surg Oncol 9 (6): 524-31, 1993 Nov-Dec.[PUBMED Abstract]

- Pisters PW, Leung DH, Woodruff J, et al.: Analysis of prognostic factors in 1,041 patients with localized soft tissue sarcomas of the extremities. J Clin Oncol 14 (5): 1679-89, 1996.[PUBMED Abstract]

- Coindre JM, Terrier P, Bui NB, et al.: Prognostic factors in adult patients with locally controlled soft tissue sarcoma. A study of 546 patients from the French Federation of Cancer Centers Sarcoma Group. J Clin Oncol 14 (3): 869-77, 1996.[PUBMED Abstract]

- Pappo AS, Fontanesi J, Luo X, et al.: Synovial sarcoma in children and adolescents: the St Jude Children's Research Hospital experience. J Clin Oncol 12 (11): 2360-6, 1994.[PUBMED Abstract]

- Pratt CB, Maurer HM, Gieser P, et al.: Treatment of unresectable or metastatic pediatric soft tissue sarcomas with surgery, irradiation, and chemotherapy: a Pediatric Oncology Group study. Med Pediatr Oncol 30 (4): 201-9, 1998.[PUBMED Abstract]

- Khoury JD, Coffin CM, Spunt SL, et al.: Grading of nonrhabdomyosarcoma soft tissue sarcoma in children and adolescents: a comparison of parameters used for the Fédération Nationale des Centers de Lutte Contre le Cancer and Pediatric Oncology Group Systems. Cancer 116 (9): 2266-74, 2010.[PUBMED Abstract]

- 小児軟部肉腫に対する治療法選択肢の概要

-

小児非横紋筋肉腫性軟部肉腫はまれなことから、この種の腫瘍を来したすべての小児、青年、および若年成人については、腫瘍専門医(小児または内科)、病理医、外科医、および放射線腫瘍医からなる集学的チームによる治療の連係を考慮すべきである。さらに、この種の腫瘍の自然経過および治療に対する反応をさらに明らかにするために、まれな腫瘍に罹患している小児については、国または施設の治療プロトコルへの登録を考慮すべきである。現在実施中の臨床試験に関する情報は、NCIウェブサイトから入手することができる。

小児腫瘍学グループ(COG)により、軟部肉腫患者を対象にした1件のプロスペクティブ非ランダム化試験が実施された。[ 1 ]

原発腫瘍の外科的切除は、以下のように分類された:

- 切除が顕微鏡的な切除断端陰性で完全であった場合は、R0。

- 切除断端が顕微鏡的に陽性の場合は、R1。

- 切除しても肉眼的残存腫瘍が残った場合は、R2。

患者は、以下の3つのリスクグループのいずれかに割り付けられた:

- 低リスク:非転移性のR0またはR1の低悪性度腫瘍、あるいは5cm以下のR1の高悪性度腫瘍。

- 中リスク:非転移性のR0またはR1の5cmを超える高悪性度腫瘍、あるいは大きさまたは悪性度に関係なく切除されていない腫瘍。

- 高リスク:転移性腫瘍。

治療グループは以下の通りであった:

- 手術単独。

- 放射線療法(55.8Gy)。

- 化学放射線療法(化学療法および55.8Gyの放射線療法)。

- 術前化学放射線療法(化学療法および45Gyの放射線療法、続いて手術および切除断端に基づく放射線療法のブースト照射と化学療法の継続)。

化学療法には、6サイクルのイホスファミド(1回当たり3g/m2)、3週間ごとの1~3日目に静脈内投与および5サイクルのドキソルビシン(1回当たり37.5mg/m2)、3週間ごとの1~2日目に静脈内投与が含まれ、順序は手術または放射線療法のタイミングに応じて調整された。

529人の評価可能な患者が解析に含まれた:低リスク(n = 222)、中リスク(n = 227)、および高リスク(n = 80);手術単独(n = 205)、放射線療法(n = 17)、化学放射線療法(n = 111)、および術前化学放射線療法(n = 196)。

追跡期間中央値6.5年(四分位範囲[IQR]、4.9-7.9)で、5年イベントフリー生存(EFS)率および全生存(OS)率はリスクグループ別に、以下の通りであった:

- 低リスク群:EFS率、88.9%(95%信頼区間[CI]、84.0%-93.8%)およびOS率、96.2%(95%CI、93.2%-99.2%)。

- 中リスク群:EFS率、65.0%(95%CI、58.2%-71.8%)およびOS率、79.2%(95%CI、73.4%-85.0%)。

- 高リスク群:EFS率、21.2%(95%CI、11.4%-31.1%)およびOS率、35.5%(95%CI、23.6%-47.4%)。

著者らにより、治療失敗リスクを有効に決定し、非横紋筋肉腫性軟部肉腫の若年患者をリスク調整治療に層別化するために治療前の臨床的特徴が利用可能であると結論付けられた。ほとんどの低リスク患者は補助療法なしに治癒可能であり、治療による既知の長期合併症が回避される。中リスクおよび高リスク患者に対する生存は依然として最適以下であり、これらの患者に対しては新たな治療法が必要である。

手術

適切な生検および病理学的診断の後、原発腫瘍を可能な限り断端陰性で局所切除することを目指し、その施行前または施行後に化学療法および/または放射線療法を行う。軟部肉腫の切除に関し専門の技術・経験を有する外科医が加わることが強く望まれる。

手術実施時期の決定に際しては、手術の実施可能性と合併症の査定が必要となる。初回手術で切除組織の病理学的な断端陰性が得られなかった場合、またはがんの存在を知らずに初回手術が行われた場合は、断端陰性が得られるように、だが不必要に広範囲とすることなく、病変領域の再切除を施行する。[ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]この手術方針は、たとえ初回手術後の磁気共鳴画像法(MRI)で腫瘤が検出されない場合であっても変わらない。[ 6 ];[ 7 ][証拠レベル:3iiA]

診断時の所属リンパ節転移はまれであり、類上皮肉腫および明細胞肉腫の患者に最も多くみられる。[ 8 ][ 9 ]さまざまな施設のシリーズで、軟部肉腫の患児における病期分類検査としてのセンチネルリンパ節生検の実施可能性および有効性が実証されている。[ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ]

放射線療法

放射線療法の検討は、手術単独または手術と化学療法の併用により、重要臓器を喪失したり、重大な機能的、審美的、または心理的な障害を生じたりすることなく局所制御を得られる可能性に基づいて行う。これは、以下により異なる:

- 患者因子(例、年齢および性別)。

- 腫瘍変数(例、病理組織学、部位、大きさ、悪性度)。

- 手術の利用および切除断端状態。

- 放射線誘発性合併症の予想(例、骨または筋肉の発育障害、臓器損傷、または二次新生物)。

放射線療法は術前または術後に施行することができる。放射線療法はまた、外科的切除が実施されないまれな状況では根治治療として実施できる。[ 16 ]照射野の大きさや線量は、患者と腫瘍変数および外科的処置を基にして決定する。[ 17 ]放射線療法は術前または術後に実施した場合、手術単独と比較してOSが改善した。[ 18 ]

術前放射線療法に伴って、優れた局所制御率が得られている。[ 19 ][ 20 ][ 21 ]このアプローチの利点は、術後に腫瘍床を治療する必要がなく、より少ない腫瘍量を治療すること、および手術による脈管系の破壊および瘢痕化からもたらされる相対的な低酸素症がみられないため、照射線量がいくぶん少なくなることである。成人では、術前放射線療法に伴って、主に下肢腫瘍における創傷合併症の発生率が高くなっている;しかしながら、この合併症発生率の程度は疑わしい。[ 22 ]逆に、術前放射線療法では、術後アプローチよりもおそらく治療腫瘍量が少なく線量が低いため、線維症が少なくなる可能性がある。[ 23 ]放射線技術は正常組織の温存に影響を与える可能性がある;三次元原体照射療法と比較して、強度変調放射線療法では、皮膚および骨端(四肢肉腫に照射する場合)への放射線量を低下できる可能性がある。[ 24 ]

後腹膜肉腫は、腸が放射線感受性により損傷しやすいことから、術後放射線療法があまり望ましくないという点で独特である。[ 25 ][ 26 ]放射線の照射線量にかかわらず、術後癒着および腸の不動により損傷リスクが高まることがある。これは、腫瘍により腸がしばしば照射野外に移動し、曝露される腸があっても可動性が高いため、特定の腸区画に対する曝露量が低減される術前アプローチとは対照的である。

放射線療法を術後に施行することもできる。一般的に、外科的切除断端が不十分な患者および腫瘍が大きく悪性度も高い患者には、放射線療法が適応となる。[ 27 ][ 28 ]腫瘍切除断端が1cm未満の高悪性度腫瘍では、これが特に重要となる。[ 29 ][ 30 ];[ 31 ][証拠レベル:3iiDiv]R0(切除断端陰性)の手術と放射線療法を併用すると、四肢肉腫患者の約90%、後腹膜肉腫患者の70~75%、および患者全体では80%で原発腫瘍の局所制御を達成できる。[ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ]

特定の状況下においては、密封小線源治療や術中照射を適用できる場合もある。[ 33 ][ 37 ][ 38 ];[ 39 ][証拠レベル:3iiiDii]

放射線の照射容積および線量は、前述の患者因子、腫瘍因子、および外科的因子とともに、以下の事項によって変化させる:

- 患児の年齢および成長可能性。

- 重要臓器、骨端軟骨板、リンパ管(比較的放射線耐性のある神経血管束以外)の回避可能性。

- 機能的/審美的転帰。

放射線の線量は、一般に術前で45~50Gyであり、切除断端が顕微鏡的または肉眼的に陽性の場合は10~20Gyの術後追加照射、または切除が完全ではないと予想される場合に計画される密封小線源治療の検討も含める。しかしながら、術後追加照射の効力を証明するデータは不足している。[ 40 ]術後放射線の線量は、R0の切除で55Gy~60Gy、R1(顕微鏡的な切除断端陽性)の切除で最大65Gyで、切除不能な肉眼的残存病変が存在する状況では全般的な治療の目標(例、根治的局所制御 vs 症状緩和)に応じて、これより高い線量が照射される。

化学療法

術後化学療法の役割は、依然として不明である。[ 43 ]

証拠(術後化学療法に関する明瞭さの欠如):

- 軟部肉腫の成人を対象にしたすべてのランダム化試験データのメタアナリシスにより、以下が観察された:[

44

]

- 無再発生存は、5cmを超える高悪性度の腫瘍を有する患者について術後化学療法を実施した場合に、より良好であった。

- 欧州の1件の試験において、軟部肉腫を完全切除された成人患者が経過観察またはイホスファミドとドキソルビシンによる術後化学療法にランダムに割り付けられた。[

45

][証拠レベル:1iiA]

- 術後化学療法はEFSまたはOSの改善とは関連しなかった。

- この試験を小児患者に外挿することは困難であるが、その理由はこの試験では:1)さまざまな組織型が含まれていた;2)イホスファミドが比較的低用量であった;3)化学療法に割り付けられた患者は化学療法終了まで根治的放射線療法を延期された;4)この試験では患者の腫瘍のほぼ半数が中悪性度であったためである。

- 著者らは、考察のセクションにおいて、研究の対象患者を欧州のメタアナリシスのものなどの以前に発表されたシリーズと併合し、結果から術後化学療法の有益性が示唆されると結論付けた。

- 小児を対象とした最大規模のプロスペクティブ試験では、ビンクリスチン、ダクチノマイシン、シクロホスファミド、およびドキソルビシンによる術後化学療法についていかなる有益性も実証されなかった。[ 32 ]

- ドキソルビシンおよびイホスファミドはリスクに基づくCOG ARST0332(NCT00346164)試験で使用された。[

1

][証拠レベル:3iiiA]

- これはランダム化研究ではなかったが、2.6年後の結果から、高リスク(5cmを超える大きさおよび高悪性度)で、肉眼的切除を受けた非転移性腫瘍で、放射線療法およびドキソルビシンとイホスファミドによる術後化学療法を受けた患者は5年EFS率が67.2%およびOS率が78%であったことが示された。

- 術前化学療法および放射線療法による治療を受けた転移病変患者では、推定5年EFS率は21.2%、OS率は35.5%であった。

標的療法

血管新生抑制薬および哺乳類ラパマイシン標的蛋白(mTOR)阻害薬の使用が成人軟部肉腫の治療において研究されているが、小児科では研究されていない。

証拠(軟部肉腫の成人における標的療法):

- 化学療法後に奏効または病勢安定を達成した成人患者711人を対象にした試験において、患者はリダホロリムスまたはプラセボを受けるようにランダムに割り付けられた。[

46

]

- リダホロリムスの投与は、プラセボとの比較で、無増悪生存(PFS)期間の3週間の改善と関連していた。

- 化学療法後に増悪を来した転移性軟部肉腫の成人患者371人をランダムに割り付けた別の試験では、パゾパニブがプラセボと比較された。[

47

]

- パゾパニブ群のPFS中央値が4.6ヵ月であったのに対し、プラセボ群では1.6ヵ月であった。両群でOSに差は認められなかった。

- 以前に治療された再発脂肪肉腫、平滑筋肉腫、滑膜肉腫、および他の肉腫の成人患者182人を対象にした1件の研究において、患者はレゴラフェニブまたはプラセボを受けるようにランダムに割り付けられた。[

48

]

- 非脂肪細胞性腫瘍を有し、レゴラフェニブで治療された患者では、プラセボで治療された患者と比較した場合に、PFSが有意に改善した。

小児軟部肉腫の治療に関する特別な考慮事項

小児および青年におけるがんはまれであるが、小児がんの全発生率は、1975年以降徐々に増加している。[ 49 ]小児および青年のがん患者は、小児期および青年期に発生するがんの治療経験を有する専門家から構成される集学的チームのある医療機関に紹介されるべきである。この集学的チームのアプローチとは、至適な生存期間および生活の質を得られるような治療、支持療法およびリハビリテーションを小児が確実に受けられるようにするため、以下の医療専門家らの技能を集結させたものである。

- プライマリケア医。

- 小児外科専門医。

- 小児放射線腫瘍医。

- 小児内科腫瘍医/血液専門医。

- リハビリテーション専門家。

- 小児専門看護師。

- ソーシャルワーカー。

- チャイルドライフ専門員。

- 心理士。

(小児および青年のがんの支持療法に関する具体的な情報については、PDQの支持療法と緩和ケアの要約を参照のこと。)

米国小児科学会は、小児がん施設とそれらが小児がん患者の治療において担う役割に関するガイドラインを概説している。[ 50 ]このような小児がん施設では、小児および青年に発症するほとんどの種類のがんに関する臨床試験が行われており、大半の患者/家族に参加する機会が与えられている。これらの患児が最適な臨床転帰を確実に得られるようにするため、外科的専門知識および放射線療法の専門技能を有する小児がん施設で集学的に評価することがきわめて重要である。かなりの割合の患者で放射線療法を併用するまたは併用しない手術で治癒が得られるが、化学療法を追加することで一部のがん患者に利益がもたらされる可能性がある;したがって、臨床試験への登録が勧められる。小児および青年のがんに関する臨床試験は一般に、現在標準とされている治療法と、それより効果的であると思われる治療法とを比較するようデザインされている。小児がんの治癒を目指した治療法の進歩の大部分は、このような臨床試験によって達成されたものである。現在実施中の臨床試験に関する情報は、NCIウェブサイトから入手することができる。

軟部腫瘍を有する小児および青年に対する治療戦略の多くは、成人患者に対するものと同様であるが、重要な差がある。例えば、小児患者におけるこの種の腫瘍の生物学的特徴は、成人におけるそれとは劇的に異なる場合がある。さらに小児患者では、患肢温存療法の試行がより困難となる。また放射線療法による罹病率が、成人で観察されるよりもはるかに高い場合があり、特に乳児と幼児で顕著である。[ 51 ]

集学的治療により軟部肉腫の成人および小児患者の治療成績は過去20年間で劇的に改善されたが、小児例については(特に小児の余命が成人のそれより長いことを考慮した場合)この治療法による長期的副作用に対する懸念が高まってきている。このことから、腫瘍を最大限に制御し、長期的な合併症を最小限にするために、非横紋筋肉腫性軟部肉腫に罹患している小児および青年の治療は個別化する必要がある。このような患者は、起こりうる合併症を正確に評価するためのプロスペクティブ研究に登録すべきである。[ 52 ]

参考文献- Spunt SL, Million L, Chi YY, et al.: A risk-based treatment strategy for non-rhabdomyosarcoma soft-tissue sarcomas in patients younger than 30 years (ARST0332): a Children's Oncology Group prospective study. Lancet Oncol 21 (1): 145-161, 2020.[PUBMED Abstract]

- Sugiura H, Takahashi M, Katagiri H, et al.: Additional wide resection of malignant soft tissue tumors. Clin Orthop (394): 201-10, 2002.[PUBMED Abstract]

- Cecchetto G, Guglielmi M, Inserra A, et al.: Primary re-excision: the Italian experience in patients with localized soft-tissue sarcomas. Pediatr Surg Int 17 (7): 532-4, 2001.[PUBMED Abstract]

- Chui CH, Spunt SL, Liu T, et al.: Is reexcision in pediatric nonrhabdomyosarcoma soft tissue sarcoma necessary after an initial unplanned resection? J Pediatr Surg 37 (10): 1424-9, 2002.[PUBMED Abstract]

- Paulino AC, Ritchie J, Wen BC: The value of postoperative radiotherapy in childhood nonrhabdomyosarcoma soft tissue sarcoma. Pediatr Blood Cancer 43 (5): 587-93, 2004.[PUBMED Abstract]

- Kaste SC, Hill A, Conley L, et al.: Magnetic resonance imaging after incomplete resection of soft tissue sarcoma. Clin Orthop (397): 204-11, 2002.[PUBMED Abstract]

- Chandrasekar CR, Wafa H, Grimer RJ, et al.: The effect of an unplanned excision of a soft-tissue sarcoma on prognosis. J Bone Joint Surg Br 90 (2): 203-8, 2008.[PUBMED Abstract]

- Daigeler A, Kuhnen C, Moritz R, et al.: Lymph node metastases in soft tissue sarcomas: a single center analysis of 1,597 patients. Langenbecks Arch Surg 394 (2): 321-9, 2009.[PUBMED Abstract]

- Mazeron JJ, Suit HD: Lymph nodes as sites of metastases from sarcomas of soft tissue. Cancer 60 (8): 1800-8, 1987.[PUBMED Abstract]

- Neville HL, Andrassy RJ, Lally KP, et al.: Lymphatic mapping with sentinel node biopsy in pediatric patients. J Pediatr Surg 35 (6): 961-4, 2000.[PUBMED Abstract]

- Neville HL, Raney RB, Andrassy RJ, et al.: Multidisciplinary management of pediatric soft-tissue sarcoma. Oncology (Huntingt) 14 (10): 1471-81; discussion 1482-6, 1489-90, 2000.[PUBMED Abstract]

- Kayton ML, Delgado R, Busam K, et al.: Experience with 31 sentinel lymph node biopsies for sarcomas and carcinomas in pediatric patients. Cancer 112 (9): 2052-9, 2008.[PUBMED Abstract]

- Dall'Igna P, De Corti F, Alaggio R, et al.: Sentinel node biopsy in pediatric patients: the experience in a single institution. Eur J Pediatr Surg 24 (6): 482-7, 2014.[PUBMED Abstract]

- Parida L, Morrisson GT, Shammas A, et al.: Role of lymphoscintigraphy and sentinel lymph node biopsy in the management of pediatric melanoma and sarcoma. Pediatr Surg Int 28 (6): 571-8, 2012.[PUBMED Abstract]

- Alcorn KM, Deans KJ, Congeni A, et al.: Sentinel lymph node biopsy in pediatric soft tissue sarcoma patients: utility and concordance with imaging. J Pediatr Surg 48 (9): 1903-6, 2013.[PUBMED Abstract]

- Haas RL, Gronchi A, van de Sande MAJ, et al.: Perioperative Management of Extremity Soft Tissue Sarcomas. J Clin Oncol 36 (2): 118-124, 2018.[PUBMED Abstract]

- Crompton JG, Ogura K, Bernthal NM, et al.: Local Control of Soft Tissue and Bone Sarcomas. J Clin Oncol 36 (2): 111-117, 2018.[PUBMED Abstract]

- Nussbaum DP, Rushing CN, Lane WO, et al.: Preoperative or postoperative radiotherapy versus surgery alone for retroperitoneal sarcoma: a case-control, propensity score-matched analysis of a nationwide clinical oncology database. Lancet Oncol 17 (7): 966-975, 2016.[PUBMED Abstract]

- Virkus WW, Mollabashy A, Reith JD, et al.: Preoperative radiotherapy in the treatment of soft tissue sarcomas. Clin Orthop (397): 177-89, 2002.[PUBMED Abstract]

- Zagars GK, Ballo MT, Pisters PW, et al.: Preoperative vs. postoperative radiation therapy for soft tissue sarcoma: a retrospective comparative evaluation of disease outcome. Int J Radiat Oncol Biol Phys 56 (2): 482-8, 2003.[PUBMED Abstract]

- Dickie C, Parent A, Griffin AM, et al.: The value of adaptive preoperative radiotherapy in management of soft tissue sarcoma. Radiother Oncol 122 (3): 458-463, 2017.[PUBMED Abstract]

- O'Sullivan B, Davis AM, Turcotte R, et al.: Preoperative versus postoperative radiotherapy in soft-tissue sarcoma of the limbs: a randomised trial. Lancet 359 (9325): 2235-41, 2002.[PUBMED Abstract]

- Davis AM, O'Sullivan B, Turcotte R, et al.: Late radiation morbidity following randomization to preoperative versus postoperative radiotherapy in extremity soft tissue sarcoma. Radiother Oncol 75 (1): 48-53, 2005.[PUBMED Abstract]

- Rao AD, Chen Q, Million L, et al.: Preoperative Intensity Modulated Radiation Therapy Compared to Three-Dimensional Conformal Radiation Therapy for High-Grade Extremity Sarcomas in Children: Analysis of the Children's Oncology Group Study ARST0332. Int J Radiat Oncol Biol Phys 103 (1): 38-44, 2019.[PUBMED Abstract]

- Baldini EH, Wang D, Haas RL, et al.: Treatment Guidelines for Preoperative Radiation Therapy for Retroperitoneal Sarcoma: Preliminary Consensus of an International Expert Panel. Int J Radiat Oncol Biol Phys 92 (3): 602-12, 2015.[PUBMED Abstract]

- Bishop AJ, Zagars GK, Torres KE, et al.: Combined Modality Management of Retroperitoneal Sarcomas: A Single-Institution Series of 121 Patients. Int J Radiat Oncol Biol Phys 93 (1): 158-65, 2015.[PUBMED Abstract]

- Marcus KC, Grier HE, Shamberger RC, et al.: Childhood soft tissue sarcoma: a 20-year experience. J Pediatr 131 (4): 603-7, 1997.[PUBMED Abstract]

- Delaney TF, Kepka L, Goldberg SI, et al.: Radiation therapy for control of soft-tissue sarcomas resected with positive margins. Int J Radiat Oncol Biol Phys 67 (5): 1460-9, 2007.[PUBMED Abstract]

- Blakely ML, Spurbeck WW, Pappo AS, et al.: The impact of margin of resection on outcome in pediatric nonrhabdomyosarcoma soft tissue sarcoma. J Pediatr Surg 34 (5): 672-5, 1999.[PUBMED Abstract]

- Skytting B: Synovial sarcoma. A Scandinavian Sarcoma Group project. Acta Orthop Scand Suppl 291: 1-28, 2000.[PUBMED Abstract]

- Hua C, Gray JM, Merchant TE, et al.: Treatment planning and delivery of external beam radiotherapy for pediatric sarcoma: the St. Jude Children's Research Hospital experience. Int J Radiat Oncol Biol Phys 70 (5): 1598-606, 2008.[PUBMED Abstract]

- Pratt CB, Pappo AS, Gieser P, et al.: Role of adjuvant chemotherapy in the treatment of surgically resected pediatric nonrhabdomyosarcomatous soft tissue sarcomas: A Pediatric Oncology Group Study. J Clin Oncol 17 (4): 1219, 1999.[PUBMED Abstract]

- Merchant TE, Parsh N, del Valle PL, et al.: Brachytherapy for pediatric soft-tissue sarcoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys 46 (2): 427-32, 2000.[PUBMED Abstract]

- Karakousis CP, Driscoll DL: Treatment and local control of primary extremity soft tissue sarcomas. J Surg Oncol 71 (3): 155-61, 1999.[PUBMED Abstract]

- Zagars GK, Ballo MT, Pisters PW, et al.: Prognostic factors for disease-specific survival after first relapse of soft-tissue sarcoma: analysis of 402 patients with disease relapse after initial conservative surgery and radiotherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 57 (3): 739-47, 2003.[PUBMED Abstract]

- Raut CP, Miceli R, Strauss DC, et al.: External validation of a multi-institutional retroperitoneal sarcoma nomogram. Cancer 122 (9): 1417-24, 2016.[PUBMED Abstract]

- Schomberg PJ, Gunderson LL, Moir CR, et al.: Intraoperative electron irradiation in the management of pediatric malignancies. Cancer 79 (11): 2251-6, 1997.[PUBMED Abstract]

- Nag S, Shasha D, Janjan N, et al.: The American Brachytherapy Society recommendations for brachytherapy of soft tissue sarcomas. Int J Radiat Oncol Biol Phys 49 (4): 1033-43, 2001.[PUBMED Abstract]

- Viani GA, Novaes PE, Jacinto AA, et al.: High-dose-rate brachytherapy for soft tissue sarcoma in children: a single institution experience. Radiat Oncol 3: 9, 2008.[PUBMED Abstract]

- Al Yami A, Griffin AM, Ferguson PC, et al.: Positive surgical margins in soft tissue sarcoma treated with preoperative radiation: is a postoperative boost necessary? Int J Radiat Oncol Biol Phys 77 (4): 1191-7, 2010.[PUBMED Abstract]

- Wang D, Bosch W, Kirsch DG, et al.: Variation in the gross tumor volume and clinical target volume for preoperative radiotherapy of primary large high-grade soft tissue sarcoma of the extremity among RTOG sarcoma radiation oncologists. Int J Radiat Oncol Biol Phys 81 (5): e775-80, 2011.[PUBMED Abstract]

- Bahig H, Roberge D, Bosch W, et al.: Agreement among RTOG sarcoma radiation oncologists in contouring suspicious peritumoral edema for preoperative radiation therapy of soft tissue sarcoma of the extremity. Int J Radiat Oncol Biol Phys 86 (2): 298-303, 2013.[PUBMED Abstract]

- Ferrari A: Role of chemotherapy in pediatric nonrhabdomyosarcoma soft-tissue sarcomas. Expert Rev Anticancer Ther 8 (6): 929-38, 2008.[PUBMED Abstract]

- Adjuvant chemotherapy for localised resectable soft-tissue sarcoma of adults: meta-analysis of individual data. Sarcoma Meta-analysis Collaboration. Lancet 350 (9092): 1647-54, 1997.[PUBMED Abstract]

- Woll PJ, Reichardt P, Le Cesne A, et al.: Adjuvant chemotherapy with doxorubicin, ifosfamide, and lenograstim for resected soft-tissue sarcoma (EORTC 62931): a multicentre randomised controlled trial. Lancet Oncol 13 (10): 1045-54, 2012.[PUBMED Abstract]

- Demetri GD, Chawla SP, Ray-Coquard I, et al.: Results of an international randomized phase III trial of the mammalian target of rapamycin inhibitor ridaforolimus versus placebo to control metastatic sarcomas in patients after benefit from prior chemotherapy. J Clin Oncol 31 (19): 2485-92, 2013.[PUBMED Abstract]

- van der Graaf WT, Blay JY, Chawla SP, et al.: Pazopanib for metastatic soft-tissue sarcoma (PALETTE): a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial. Lancet 379 (9829): 1879-86, 2012.[PUBMED Abstract]

- Mir O, Brodowicz T, Italiano A, et al.: Safety and efficacy of regorafenib in patients with advanced soft tissue sarcoma (REGOSARC): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2 trial. Lancet Oncol 17 (12): 1732-1742, 2016.[PUBMED Abstract]

- Smith MA, Altekruse SF, Adamson PC, et al.: Declining childhood and adolescent cancer mortality. Cancer 120 (16): 2497-506, 2014.[PUBMED Abstract]

- Corrigan JJ, Feig SA; American Academy of Pediatrics: Guidelines for pediatric cancer centers. Pediatrics 113 (6): 1833-5, 2004.[PUBMED Abstract]

- Suit H, Spiro I: Radiation as a therapeutic modality in sarcomas of the soft tissue. Hematol Oncol Clin North Am 9 (4): 733-46, 1995.[PUBMED Abstract]

- Spunt SL, Million L, Coffin C: The nonrhabdomyosarcoma soft tissue sarcoma. In: Pizzo PA, Poplack DG, eds.: Principles and Practice of Pediatric Oncology. 7th ed. Philadelphia, Pa: Lippincott Williams and Wilkins, 2015, pp 827-54.[PUBMED Abstract]

- 新規診断小児軟部肉腫の治療

-

脂肪細胞腫瘍

脂肪肉腫

脂肪肉腫は20歳未満の患者における軟部肉腫の3%を占める(表1を参照のこと)。

脂肪肉腫は、小児集団ではまれである。成人型肉腫の患児182人を対象としたレビューでは、脂肪肉腫と診断されたのはわずか14人であった。[ 1 ]あるレトロスペクティブ研究で、1960年から2011年に22歳未満の患者34人が特定された。[ 2 ]男性と女性の患者数はほぼ等しく、年齢中央値は18歳であった。国際的な臨床病理学的レビューで、小児脂肪肉腫82症例の特徴が報告された。[ 3 ]中央年齢は15.5歳で、女性の方が多く罹患していた。両報告で大多数の患者が粘液型脂肪肉腫であった。[ 2 ][ 3 ]

病理組織学的分類

脂肪肉腫の世界保健機関(WHO)分類は以下の通りである:[ 4 ]

- 中悪性度(局所侵攻性)。

- 異型脂肪様腫瘍/高分化型脂肪肉腫。脱分化を来さない限り、これらの腫瘍は転移しない。

- 悪性。

- 脱分化型脂肪肉腫。

- 粘液型脂肪肉腫。純粋な粘液型脂肪腫は転座t(12;16)(q13;p11)を特徴とし、転移が生じうるものの、円形細胞成分が認められなければ通常は転帰は非常に良好である。[ 5 ]

- 多形型脂肪肉腫。

- 脂肪肉腫、他に特定されない(NOS)。

臨床像

小児および青年の年齢層における脂肪肉腫のほとんどが低悪性度であり、皮下に位置している。リンパ節への転移はまれで、大多数の転移部位は肺である。末梢に発生した腫瘍は、低悪性度で粘液型となる傾向が高い。中枢に発生した腫瘍は、高悪性度で多形型、さらに転移がみられるか、転移を伴って再発する傾向が高い。

予後

高悪性度または中枢の腫瘍は、有意に高い死亡リスクと関連している。国際的なレトロスペクティブ・レビューで、中枢腫瘍の5年生存率は42%であった。多形性粘液性脂肪肉腫の患者10人中7人がこの疾患で死亡した。[ 3 ]14人の患者を対象としたレトロスペクティブ研究では、5年生存率は78%であり、腫瘍の悪性度、組織学的サブタイプ、および原発部位が生存率と相関していた。[ 2 ]

治療

脂肪肉腫に対する治療法の選択肢には以下のものがある:

- 手術。腫瘍が完全に切除されていない場合または局所再発した場合は、2回目の手術を施行してもよい。[ 6 ][ 7 ][ 8 ]

- 化学療法およびその後の手術。

- 放射線療法およびその後の手術、または手術およびその後の放射線療法(成人での研究に基づく証拠)。[ 9 ][ 10 ]

脂肪肉腫に対して最も重要な治療法は手術である。高分化型または粘液性脂肪肉腫の外科的完全切除後におけるイベントフリー生存(EFS)率および全生存(OS)率は、約90%である。[ 11 ]初回手術が不完全な場合は、再切除を実施して、広い切除断端を得るべきである。局所再発が確認されているが、特に低悪性度脂肪肉腫は腫瘍の二次切除により制御されている。放射線療法もまた、追加の手術および放射線療法の審美的/機能的結果に応じて術前または術後に検討される。[ 12 ][ 13 ]

特に中枢の腫瘍で完全切除を容易にするために、手術の前に化学療法を用いて脂肪肉腫のサイズを小さくした報告がある。[ 14 ][ 15 ]脂肪肉腫に対する術後化学療法の役割は明確に定義されていない。完全切除された粘液型脂肪肉腫に対しては、いかなる術後療法の必要性もないと考えられている。術後化学療法を使用しても、多形型脂肪肉腫の場合の生存率は依然として不良である。[ 16 ]

進行粘液型脂肪肉腫の成人患者において、トラベクテジンが有望な反応をもたらしている。[ 17 ]ある研究において、再発脂肪肉腫および平滑筋肉腫の成人患者がトラベクテジンまたはダカルバジンによる治療にランダムに割り付けられた。トラベクテジンによる治療を受けた患者では疾患増悪の45%の低減が得られた。[ 18 ][証拠レベル:1iiDiii]小児患者においてトラベクテジンの使用を支持するデータは非常に少ない。[ 19 ]

非タキサン系微小管ダイナミクス阻害剤のエリブリンを用いた治療はダカルバジンと比較して、再発脂肪肉腫の成人患者における生存を有意に改善し、OS期間中央値はそれぞれ、15.6ヵ月 vs 8.4ヵ月であった。脱分化型および多形型脂肪肉腫の患者では、生存の差がより顕著であった。エリブリンは、高悪性度または中悪性度腫瘍を有する患者の生存期間を延長させる上で有効であった。[ 20 ][証拠レベル:1iiA]エリブリンに関する小児の第I相試験には、脂肪肉腫の患者が登録されなかった。[ 21 ]

骨・軟骨部腫瘍

骨・軟骨部腫瘍として、以下のサブタイプがある:

- 軟部組織軟骨腫。

- 骨外性間葉性軟骨肉腫。

- 骨外性骨肉腫。

骨外性間葉性軟骨肉腫

骨性および軟骨性新生物は20歳未満の軟部肉腫患者の0.8%を占める(表1を参照のこと)。

病理組織学および分子的特徴

間葉性軟骨肉腫は小円形細胞および硝子軟骨を特徴とするまれな腫瘍であり、若年成人に生じることが多く、頭頸部領域に好発する。

間葉性軟骨肉腫は一貫性のある染色体再構成と関連付けられている。間葉性軟骨肉腫症例についてのレトロスペクティブ解析で、検査された15件の標本中10件にHEY1-NCOA2融合が確認された。[ 22 ]この遺伝子融合は核型分析により発見可能な染色体変化と関連していなかった。一例として、ある症例の間葉性軟骨肉腫で転座t(1;5)(q42;q32)が同定され、新たなIRF2BP-CDX1融合遺伝子と関連していることが示されている。[ 23 ]

予後

欧州の施設のレトロスペクティブな調査により、間葉性軟骨肉腫の小児および成人患者113人が同定された。良好な転帰と関連する因子には以下のものがあった:[ 24 ][証拠レベル:3iiiA]

- 初発時に転移病変が認められないこと。

- 切除断端陰性。

- 当初に限局性病変であった患者に対する切除後の術後化学療法の施行。

1973年から2011年までのSurveillance, Epidemiology, and End Results(SEER)データのレトロスペクティブ解析で、間葉性軟骨肉腫の患者205人が確認された;82人の患者が骨性原発腫瘍を有し、123人の患者が骨外性原発腫瘍を有した。[ 25 ]骨性および骨外性原発腫瘍の転帰は同じであった。転帰に関連する因子には、以下のものが挙げられた:

- 原発部位:5年OS率は、四肢腫瘍で50%、体幹腫瘍で37%、および頭蓋腫瘍で74%であった。

- 転移および腫瘍サイズ:転移性病変の存在および比較的大きな腫瘍サイズは独立して、死亡リスクの増加に関連していた。

単一施設での1件のレトロスペクティブ・レビューで、1979年から2010年までに間葉性軟骨肉腫の症例43人が確認された。[ 26 ]限局性病変が認められた30人の患者が評価された。診断時平均年齢は33歳(範囲、11~65歳)であった。5年OS率は51%で、10年OS率は37%であった。比較的年齢が若いこと(30歳未満)および男性であることが、不良なOSおよび無病生存(DFS)に関連した。補助放射線療法を受けなかった患者では、局所再発を来す可能性が高かった。

治療

骨外性間葉性軟骨肉腫に対する治療法の選択肢には以下のものがある:

- 手術。腫瘍が完全に切除されない場合は放射線療法も施行することができる。

- 放射線療法とその後の手術または手術とその後の放射線療法。[ 9 ][ 10 ]

- 化学療法とその後の手術および追加の化学療法。放射線療法を施行することもできる。

German Cooperative Soft Tissue Sarcoma Study Group(軟部組織病変を有する11人)およびGerman-Austrian-Swiss Cooperative Osteosarcoma Study Group(原発骨病変を有する4人)によるプロトコルから、26歳未満の患者15人を対象としたレビューによると、局所制御のためには、完全な外科的切除、または不完全切除後の放射線療法が必要であることが示唆される。[ 27 ][証拠レベル:3iiA]

単一施設での1件のレトロスペクティブ・レビューで間葉性軟骨肉腫の小児患者12人が同定された。[ 28 ]これらの患児において、腫瘍内のNCOA2再構成の存在が報告されている。治癒を得るためには外科的切除が必要であることも確認された。11人の患児が限局性病変を、1人が肺結節を呈した。全患児が化学療法を受けた - 6人は外科的切除の前後に、6人は切除後にのみ受けた。全患児が放射線療法(線量中央値、59.4Gy)を併用したまたは併用しない術後化学療法(イホスファミド/ドキソルビシンが最も多かった)を受けた。追跡期間中央値4.8年で、5年DFS率は68.2%(95%信頼区間[CI]、39.8%-96.6%)およびOS率は88.9%(95%CI、66.9%-100%)であった。

骨外性粘液型軟骨肉腫および間葉性軟骨肉腫患者を対象にした日本の1件の研究では、患者がトラベクテジンまたは最適な支持療法のいずれかによる治療にランダムに割り付けられた。[ 29 ]患者の年齢中央値は38歳(範囲、21~77歳)であった。トラベクテジンを受ける群に割り付けられた患者のOSは、最適な支持療法を受ける群に割り付けられた患者のOSよりも優れていた。

骨外性骨肉腫

骨性および軟骨性新生物は20歳未満の患者における軟部肉腫の0.8%を占める(表1を参照のこと)。

小児および青年の年齢層における骨外性骨肉腫はきわめてまれである。SEERデータの解析で、1973年から2009年までの高悪性度骨肉腫患者4,173人のうち骨外性骨肉腫を有する256人の患者(6%)が確認された。骨性骨肉腫と比較して、骨外性骨肉腫患者は年齢が高く、女性であり、体軸の原発腫瘍を有し、所属リンパ節転移を来している可能性が高かった。予後不良な特徴として、転移性病変の存在、比較的大きな腫瘍サイズ、年齢が高いこと、および体軸の原発腫瘍部位が挙げられた。[ 30 ]

分子的特徴

骨外性骨肉腫の成人患者32人のレビューでは、一貫していくつかの変化が明らかにされた。[ 31 ]頻繁なゲノム変化として、コピー数の減少がCDKN2A(70%)、TP53(56%)、およびRB1(49%)においてみられた。メチル化/脱メチル反応(40%)、クロマチン再構成(27%)、およびWNT/SHH経路(27%)に影響する変異が同定された。同時にTP53とRB1の両アレル性コピー数の減少がみられた症例では、DFSおよびOSが不良であった。

予後

骨外性骨肉腫は、局所再発および肺転移のリスクの高さと関連している。[ 32 ]1件の単一施設のレトロスペクティブ・レビューで骨外性骨肉腫患者43人が確認された;37人の患者が限局性病変を有し、6人の患者が転移性病変を有した。[ 33 ]年齢中央値は55歳(範囲、7~81歳)であった。無増悪生存(PFS)期間中央値は21ヵ月であった;OS期間中央値は50ヵ月であった。75%の患者が化学療法を受けた。化学療法を受けた患者では生存が比較的良好な傾向がみられ、シスプラチンを含む化学療法を受けた患者では、生存における統計的に有意な改善が得られた。

診断時年齢中央値57歳(範囲、12~91歳)の患者274人を対象にしたレビューにおいて、5年DFS率およびOS率は化学療法を受けた患者で有意に良好であり、骨肉腫向けのレジメンの使用は奏効率の改善に関連した。[ 34 ][証拠レベル:3iiiA]

European Musculoskeletal Oncology Societyにより、1981年から2014年に治療された骨外性骨肉腫の適格患者266人のレトロスペクティブ解析が実施された。[ 34 ]50人の患者(19%)が転移性病変を有した。原発腫瘍の外科的切除後に完全寛解を達成した211人の患者を解析したところ、51%の5年OS率および43%の5年DFS率が示された。通常は骨性骨肉腫患者に用いられる化学療法で治療された患者で生存が良好な傾向がみられた。多変量解析では、より良好な予後に関連する因子として、比較的年齢が低いこと(40歳未満)、小さい腫瘍、および化学療法の使用が挙げられた。

線維芽細胞性/筋線維芽細胞性腫瘍

線維芽細胞性/筋線維芽細胞性腫瘍として、以下のサブタイプがある:

- 線維芽細胞性/筋線維芽細胞性腫瘍。

- 中悪性度(局所侵攻性)。

- 手掌/足底線維腫症。

- デスモイド型線維腫症(以前はデスモイド腫瘍または侵襲性線維腫症と呼ばれていた)。

- 脂肪線維腫症。

- 巨細胞型線維芽腫。

- 中悪性度(転移はまれ)。

- 隆起性皮膚線維肉腫。

- 孤立性線維性腫瘍。

- 炎症性筋線維芽細胞性腫瘍。

- 低悪性度筋線維芽細胞肉腫。

- 粘液炎症性線維芽細胞性肉腫/異型粘液炎症性線維芽細胞性腫瘍。

- 乳児型線維肉腫。

- 悪性。

- 中悪性度(局所侵攻性)。

デスモイド型線維腫症

デスモイド型線維腫症は以前はデスモイド腫瘍または侵襲性線維腫症と呼ばれていた。

危険因子

少数のデスモイド型線維腫症が、(腸管ポリープおよび結腸がんの高い発生率を伴う)APC遺伝子における変異に関連して発生することがある。デスモイド型線維腫症と診断された10歳以上の患者519人を対象にした研究では、39人の患者(7.5%、過小評価の可能性がある)が家族性大腸腺腫症(FAP)を有することが判明した。[ 35 ]FAPおよびデスモイド型線維腫症を有する患者は、FAPを伴わないデスモイド型線維腫症の患者と比べて若年で、男性の頻度が高く、腹壁腫瘍または腸間膜腫瘍が多くみられた。

結腸がんの家族歴、網膜色素上皮の先天性過形成が認められる[ 36 ][ 37 ]、またはデスモイド型線維腫症が腹部または腹壁に位置している場合[ 35 ]は遺伝カウンセラーに紹介すべきである。現在のところ、デスモイド型線維腫症の小児における遺伝子検査について一般的な推奨事項はない。腫瘍の病理学および分子的特徴はスクリーニングの指針を提供するに過ぎない。もし腫瘍にCTNNB1体細胞突然変異がみられる場合、この状況でのAPC遺伝子の突然変異は記載されていないため、スクリーニングは必要ない。もしCTNNB1変異が同定されないなら、APC突然変異を調べるスクリーニングが必要となりうる。[ 38 ][ 39 ](詳しい情報については、大腸がんの遺伝学に関するPDQ要約の家族性大腸腺腫症[FAP]のセクションを参照のこと。)

予後

デスモイド型線維腫症は転移の可能性がきわめて低い。この腫瘍は局所的に浸潤するため、正常構造の温存の必要性から外科的制御が困難となることがある。

デスモイド型線維腫症は局所再発の可能性が高い。これらの腫瘍は自然史が非常に多様であり、十分に証明された自然退縮の症例もみられる。[ 40 ]デスモイド型線維腫症の80%超にCTNNB1遺伝子のエクソン3における突然変異がみられ、45Fの突然変異では再発リスクが高いという関連性が指摘されている。[ 41 ]再度の外科的切除により、ときに再発病変を制御下に置くことが可能となる場合もある。[ 42 ]

治療

デスモイド型線維腫症の自然経過は非常に多様で、患者の最大20%で部分退縮が示されるため、その治療のための介入の有益性評価はきわめて困難となっている。[ 43 ]現在では、大規模な複数の成人患者シリーズと比較的小規模な複数の小児患者シリーズから、腫瘍の長期の安定、さらには全身療法なしでの腫瘍退縮すらも報告されている。[ 42 ][ 44 ];[ 45 ][証拠レベル:3iiiDi]例えば、デスモイド腫瘍の成人患者におけるソラフェニブに関する1件の大規模プラセボ対照試験において、治療を受けなかった(観察/プラセボ)患者は20%の部分退縮率を示し、プラセボ群患者の46%では1年経過時に進行が認められなかった。[ 43 ]

デスモイド型線維腫症に対する治療法の選択肢には以下のものがある:

- 経過観察。上述のように、デスモイド腫瘍の自然史は多様であるため、ときに経過観察が実行可能な選択肢である。これは特に無症状の病変、重要臓器に対し危険をもたらさない病変、および切除が不完全であった腫瘍に当てはまる。[

42

][

46

][

47

][

48

][

49

][

50

][

51

][

52

]

- 2005年以降にEuropean Pediatric Soft Tissue Sarcoma Group(EpSSG)研究で治療されたデスモイド型線維腫症患者173人では、解析時にすべての患者が生存していた。13人の患者(8%)が生検単独(追加の治療なし)を受け、65人の患者(42%)が化学療法単独を受け、31人の患者(20%)が手術単独を受け、36人の患者(23%)が化学療法と手術の両方を受け、9人の患者(6%)が他の治療に加えて放射線療法を受けた。著者らにより、小児患者では保存的な非外科的アプローチは治療成績を損なわなかったと結論付けられた。[ 53 ][証拠レベル:3iiiDi]

- 介入の不足(外科的または他の方法による)については疑問視されている。Toronto Hospital for Sick Childrenにより、進行中のCTまたはMRIスキャンおよびフォローアップのために定期的にがんセンターへの来院を継続するデスモイド腫瘍患者に対する感情面の影響が評価された。デスモイド腫瘍患者では、肉腫患者と比較した場合でさえ不安のレベルが高いことが明らかにされ、こうした不安は治療で軽減せず、サーベイランス期間全体を通じて持続した。[ 54 ][証拠レベル:3iiiC]

- 切除不能腫瘍または再発腫瘍に対しては化学療法。

- メトトレキサートおよびビンブラスチン:この併用により、切除不能または再発性のデスモイド型線維腫症患者の約3分の1で客観的奏効が得られた。[ 55 ]

- ドキソルビシンおよびダカルバジン:FAPおよび切除不能なデスモイド型線維腫症を来しており、ホルモン療法が無効であった主に成人患者を対象としたシリーズによると、ドキソルビシン + ダカルバジン後のメロキシカム(非ステロイド性抗炎症薬[NSAID]の1つ)は、安全に投与可能で奏効が得られることが示された。[ 56 ]

- ペグ化リポソーム封入ドキソルビシン:ある程度の奏効が報告されている。[ 57 ]5人の患者シリーズにおいて、29ヵ月の無増悪期間中央値が報告された。[ 58 ]

- ヒドロキシウレア:1件のレトロスペクティブ解析で、デスモイド腫瘍が以前に治療された16人の小児がヒドロキシウレアで治療された結果が報告された。ヒドロキシウレアによる治療前に、7人の患者では腫瘍が進行し、2人の患者では疼痛が増加し、7人の患者では両方が認められた。37.5%の患者で腫瘍の縮小が得られ(部分寛解は18.7%)、68.7%の患者で症状の改善が得られた。[ 59 ]

- チロシンキナーゼ阻害薬。

- ソラフェニブ:1件の国際プロスペクティブ第III相二重盲検研究がNational Clinical Trials Network(NCTN)を介して実施され、切除不能な進行性または症候性のデスモイド腫瘍患者におけるソラフェニブの効力が評価された。成人患者は2:1の比率(ソラフェニブ:プラセボ)でランダムに割り付けられた;疾患進行後にソラフェニブへのクロスオーバーが許可されていた。87人の患者が登録された(年齢、18~72歳)。客観的奏効率はソラフェニブ群で33%(95%CI、20%-48%)およびプラセボ群で20%(95%CI、8%-38%)であった。ソラフェニブで治療された患者に対する客観的奏効までの期間中央値は9.5ヵ月で、プラセボを投与された患者では13.3ヵ月であった。2年PFS率はソラフェニブで治療された患者で81%であったのに対し、プラセボを投与された患者では36%であった。[ 43 ][証拠レベル:1iDiii]

- パゾパニブ:1件の小規模シリーズでは、パゾパニブで治療された7人のデスモイド型線維腫症の患者において症状改善および病勢の安定が報告された。[ 60 ]デスモイド腫瘍の成人における1件のランダム化非比較研究では、患者がパゾパニブまたはメトトレキサート/ビンブラスチンのいずれかで治療された。パゾパニブの投与を受けた患者の約84%では、6ヵ月経過時に進行はみられなかった。[ 61 ]

- NSAID。デスモイド型線維腫症に対してスリンダクのようなNSAIDが単一症例群で用いられている;確認された奏効は通常、病勢の安定化であった。[ 62 ]

- 抗エストロゲン療法。通常はタモキシフェンを用いた抗エストロゲン療法にスリンダクを加えることでも病勢の安定化が得られている。[ 63 ]タモキシフェンとスリンダクの併用に関する1件のプロスペクティブ試験では副作用はほとんど報告されなかったが、女児では無症状の卵巣嚢胞が一般的である。この併用について奏効率およびPFS率で測定したところ、活性は相対的にほとんど示されなかった。[ 64 ][証拠レベル:2Diii]

- 手術。手術が選択される場合、その目的は切除断端陰性の達成である。しかしながら、St. Jude Children's Research Hospital(SJCRH)でデスモイド型線維腫症の手術を受けた小児を対象としたレトロスペクティブ・レビューでは、外科的切除断端と再発リスク間には相関性がないことが報告された。[

52

]

- デスモイド腫瘍の患者では、症例の30~40%で自然退縮が起こるため、外科的切除は慎重に用いるべきである。外科的切除は、腫瘍増大により気道が脅かされるか、疼痛などの症状が持続する場合に推奨される。他の致死的ではない部位では、外科的切除は、切除の結果として形状または機能が損なわれることのない領域にのみ実施すべきである。

- 放射線療法。

- 切除不能および症候性のデスモイド型線維腫症に対して、または進行により罹病に至る場合は切除不完全な腫瘍に対する術後療法として放射線療法が用いられている。放射線療法による長期的合併症として、特に二次新生物が考えられるため、この治療法は若年集団において魅力が乏しくなっている。[ 65 ]

- 再発または疾患進行に対して機能的または審美的障害を引き起こしうる追加手術が必要と考えられる場合、および合併症の面で放射線が認容可能とみなされる場合に術後放射線療法が検討される。

- NOTCH経路阻害剤。

隆起性皮膚線維肉腫

皮膚線維肉腫はすべての年齢層で発生しうるまれな腫瘍であるが、報告された症例の多くは小児で発生したものである。[ 68 ][ 69 ][ 70 ]SEERデータベースにおける20歳未満の小児の症例451例のレビューにより、発生率は100万人当たり1例で、15~19歳の黒人患者で最も高かった。最も一般的な部位は体幹および四肢であったが、これは成人にみられるものと類似している。95%の患者が手術を受けた。OS率は5年で100%、15年で98%、30年で97%であった。男性の生存率は女性よりも低かった(P < 0.05)。[ 71 ][証拠レベル:3iA]

分子的特徴

この腫瘍では、COL1A1遺伝子とPDGFRB遺伝子の融合を引き起こす染色体転座t(17;22)(q22;q13)が一貫して認められる。

治療

隆起性皮膚線維肉腫に対する治療法の選択肢には以下のものがある:

- 手術。

- 放射線療法とその後の手術または手術とその後の放射線療法。

- 切除不能腫瘍または再発腫瘍に対する放射線療法およびイマチニブ療法。

皮膚線維肉腫のほとんどの腫瘍は、外科的な完全切除により治癒が可能である。切除断端陰性の広範囲切除またはモース手術/修正モース手術により、ほとんどの腫瘍で再発を回避できる。[ 72 ]腫瘍の振る舞いが局所侵攻性であるにもかかわらず、リンパ節または内臓への転移はまれである。

複数のレトロスペクティブ・レビューでは、不完全切除後の術後放射線療法により再発可能性が低下した可能性がある。[ 73 ][ 74 ]

外科的切除を遂行できない場合や腫瘍が再発した場合でも、イマチニブによる治療が有効とされている。[ 75 ][ 76 ][ 77 ]複数回の再発後は転移性疾患の可能性が高いため、外科的に管理できない再発患者では放射線や他の補助療法を検討すべきである。[ 69 ][ 71 ]

隆起性皮膚線維肉腫に対する精密検査および管理のためのガイドラインが発表されている。[ 78 ]

炎症性筋線維芽細胞性腫瘍

炎症性筋線維芽細胞性腫瘍はまれな間葉系腫瘍であり、小児および青年に好発する。[ 79 ][ 80 ][ 81 ]

臨床像

炎症性筋線維芽細胞性腫瘍はまれな腫瘍であり、小児および若年成人の軟部組織および内臓に生じる。[ 82 ]転移はまれだが、局所浸潤性となることが多い。病変が生じる一般的な解剖学的部位には軟部組織、肺、脾臓、結腸、および乳房がある。[ 79 ]小児における膀胱の炎症性筋線維芽細胞性腫瘍42症例のレビューが2015年に発表された。[ 83 ]

分子的特徴

炎症性筋線維芽細胞性腫瘍の約半数は、染色体2p23における未分化リンパ腫キナーゼ(ALK)受容体チロシンキナーゼ遺伝子を活性化するクローン変異を示す。[ 84 ]免疫組織化学検査でALK陰性であった症例11人中8人(73%)で、ROS1およびPDGFRBキナーゼ融合が同定されている。[ 85 ][証拠レベル:3iiiDiv]

治療

炎症性筋線維芽細胞性腫瘍に対する治療法の選択肢には以下のものがある:

- 手術。

- 化学療法。

- ステロイド療法。

- NSAIDによる治療。

- 標的療法(ALK阻害薬)。

実施可能な場合は、外科的完全切除が治療の中心である。[ 86 ]9人の患者を対象にしたシリーズにおいて、完全切除後に4人の患者が持続的寛解を達成し、残存病変が認められた3人の患者は再発したが、後に持続的寛解を達成し、転移性病変が認められた1人の患者が多剤併用化学療法への反応を示した。[ 87 ][証拠レベル:3iiA]化学療法の有益性が症例報告で認められている。[ 88 ]ドイツの研究のレビューで、炎症性筋線維芽細胞性腫瘍を有する21歳未満の患者37人が確認された。[ 89 ][証拠レベル:3iiA]全体の5年EFS率は75%で、OS率は91%であった。20人の患者のうち、17人が完全切除を受け、再発は認められなかった。他の患者は全員、手術とさまざまな化学療法レジメンの併用で治療された。外科的切除は、形状および機能を維持する手技に限定できる。

ステロイドまたはNSAIDのいずれかに対して奏効が認められた症例報告がいくつかある。[ 90 ][ 91 ]18歳以下の患者32人のシリーズで、完全切除が治療の中心であるが、一部の患者はステロイドまたは細胞毒性化学療法で治療されたことが明らかにされた。OS率は94%であった;3人の患者が再燃し、このうち2人がこの疾患により死亡した。ステロイドなど、他の治療を併用するまたは併用しない完全切除を実施した場合に、この疾患を有する患者に対して高い生存率が得られた。[ 92 ][証拠レベル:3iiA]

炎症性筋線維芽細胞性腫瘍は、以下のようにALK阻害薬療法に反応する:

- クリゾチニブ:ALK再構成炎症性筋線維芽細胞性腫瘍の成人患者2人がクリゾチニブにより部分奏効を達成した。[ 93 ][証拠レベル:3iiiDiv]測定可能な病変を認める患児について、クリゾチニブを使用することでALK転座炎症性筋線維芽細胞性腫瘍患児6人中3人において腫瘍に部分奏効が得られた。[ 94 ]転移性/多病巣性ALK陽性炎症性筋線維芽細胞性腫瘍を有する16歳の患者の症例報告では、クリゾチニブ療法により完全奏効および3年無病期間が得られたことが実証された。[ 95 ]最後に、1件の研究において炎症性筋線維芽細胞性腫瘍を有する14人の患者がクリゾチニブで治療された。クリゾチニブ療法により、5人の患者で完全奏効、7人の患者で部分奏効、そして残りの2人の患者に疾患の安定が得られた;この記事が発表された時点で再燃した患者はなかった。[ 96 ][証拠レベル:3iiDiv]

- セリチニブ:以前にALK阻害薬による治療を受けた成人患者を対象とするセリチニブの第I相試験において、炎症性筋線維芽細胞性腫瘍患者1人で部分奏効が得られた。[ 97 ]1件の臨床試験に登録された小児患者2人がセリチニブによる治療に反応した;1人の患者では治療を継続して完全奏効が複数年間持続し、もう1人の患者では部分奏効が得られたが、重度の肝臓および腎臓の毒性作用のためにセリチニブが中止された。[ 98 ]

乳児型線維肉腫

小児および青年における線維肉腫には、明らかに異なる種類として次の2つがある:乳児型線維肉腫(先天性線維肉腫とも呼ばれる)、および成人にみられる線維肉腫と区別できない線維肉腫。両者は病理学的診断が明らかに異なり、別の治療法が必要である。成人型線維肉腫について以下で取り扱う。

臨床像

乳児型線維肉腫は、通常は急速に増殖する腫瘤を示し、しばしば出生時に認められ、出生前の超音波検査で確認されることもある。発症時に腫瘍がきわめて大きくなっていることが多い。[ 99 ]新生児においてこの疾患の初診時の特徴として、副甲状腺ホルモン関連蛋白の濃度上昇に続発する高カルシウム血症が報告されている。[ 100 ]

分子的特徴

通常、腫瘍には細胞遺伝学的に特徴的なt(12;15)(ETV-NTRK3)の転座が認められる。乳児型線維肉腫にもこの転座が認められ、組織学的所見が間葉芽腎腫と実質的に一致している。

乳児型線維肉腫は通常、1歳未満の乳児に発生する。ときには4歳までの小児に発生することもある。より年齢の高い小児において形態学的に類似した腫瘍が同定されている;これらの年齢の高い小児における腫瘍には、より年齢の低い患者で特徴的なt(12;15)(ETV-NTRK3)転座は認められない。[ 101 ]乳児型線維肉腫の症例においてBRAF遺伝子内欠失が報告されており、NTRK3融合が同時発生している。[ 102 ]

予後

このような腫瘍では、診断時に転移が認められる可能性は低い。

治療

乳児型線維肉腫に対する治療法の選択肢には以下のものがある:

- 手術およびその後の経過観察。

- 手術およびその後の化学療法。

- 化学療法およびその後の手術。

- 標的療法。

乳児型線維肉腫患者のほとんどが完全切除により治癒可能である。しかしながら、病変のサイズが大きいと、重大な機能的後遺症をもたらすことなしに切除することが不可能になる頻度が高い。例えば、四肢の腫瘍では完全切除に切断術がしばしば必要になる。欧州の小児科グループは、手術後のグループII病変の患者では経過観察も選択肢となりうることを報告している。[ 103 ]グループII病変の患者12人は追加治療を受けず、2人が再燃した。1人は化学療法後に完全寛解を得た。より悪性度の高い病変群の患者および増悪を来した患者に対し術後化学療法が施行された。その後の研究では、グループII病変の患者7人のうち、経過観察中に増悪を来した患者は1人のみであった;その患者は化学療法により完全寛解を達成した。[ 104 ][証拠レベル:3iiA]

術前化学療法により、さらに保存的な外科アプローチが可能となる;この設定で活性のある薬剤には、ビンクリスチン、ダクチノマイシン、シクロホスファミド、およびイホスファミドがある。[ 105 ][ 106 ];[ 104 ][ 107 ][証拠レベル:3iiA];[ 108 ][証拠レベル:3iiB]乳児型線維肉腫の患者を対象とした3件の研究から、アルキル化剤を含まないレジメンが有効であり、肉眼的病変を有する患児において第一選択治療法として使用すべきであることが示唆されている。[ 103 ][ 104 ][ 109 ]

LMNA-NTRK1融合の変異型を示す2例がクリゾチニブに反応した。[ 110 ][ 111 ]

TRK A、B、およびCの経口のATP競合的阻害剤であるラロトレクチニブに関する第I/II相試験では、NTRK融合が認められた再発乳児型線維肉腫の患者8人全員に持続的な客観的奏効が示された。ラロトレクチニブの術前補助療法後に部分奏効を達成した5人の患者のうち3人が切除断端陰性での外科的完全切除を受け、非常に優れた病理学的奏効(98%を超える治療効果)を達成し、手術後7~15ヵ月経過時に無病状態を維持していた。[ 112 ][ 113 ];[ 114 ][証拠レベル:3iiD]この試験でETV6-NTRK3再構成がみられた乳児型線維肉腫患者8人中1人では、ラロトレクチニブ療法の8ヵ月後に疾患が進行し、G623Rにおいて耐性を獲得した変異を有することが明らかにされた。この患者は、反復性のキナーゼドメイン変異の媒介によって獲得された耐性を克服するようにデザインされた選択的TRK阻害剤のLOXO-195で治療され、一時的な部分奏効を経験した。[ 115 ]1件の第I相小児試験において、ラロトレクチニブの小児に特異的な薬物動態および毒性が記述された。[ 116 ]

乳児型線維肉腫を有する生後2ヵ月の患者は、最初に化学療法で治療された。疾患進行時には、パゾパニブで奏効が示された。[ 117 ]

治療なしに自然退縮を生じたまれな症例が1例報告されている。[ 118 ][証拠レベル:3iiiDiv]

臨床評価段階にある治療法の選択肢

NCIが支援している臨床試験に関する情報は、NCIウェブサイトに掲載されている。他の組織がスポンサーの臨床試験に関する情報については、ClinicalTrials.govウェブサイトを参照のこと。

以下は、現在実施されている全米および/または施設の臨床試験の例である:

-

APEC1621(NCT03155620)(Pediatric MATCH試験:再発または難治性進行固形腫瘍、非ホジキンリンパ腫、または組織球性疾患を有する小児患者の治療において遺伝子検査の結果に基づいて行う分子標的療法):NCI-COG Pediatric Molecular Analysis for Therapeutic Choice(MATCH、Pediatric MATCH試験と呼ばれる)では、難治性および再発固形腫瘍における160以上の遺伝子の4,000以上の変異を標的として次世代シークエンシングで同定された特異的な分子遺伝学的変化と標的薬物が照合される。1~21歳の小児および青年が試験に適格である。

分子生物学的な検討のために、進行または再発した病変から腫瘍の組織を得る必要がある。この試験で治療の対象とされている分子遺伝学的なvariant(多様体ないしバリアント)が認められる腫瘍を有する患者には、Pediatric MATCHでの治療が提案される。NCIウェブサイトおよびClinicalTrials.govウェブサイトで追加の情報が入手できる。

第II相サブプロトコルでは、腫瘍にアクション可能なNTRK融合が認められる患者においてLOXO-101(ラロトレクチニブ)が評価されている。

- LOXO-TRK-15003(NCT02637687)(小児の進行期固形腫瘍または原発性中枢神経系[CNS]腫瘍を治療するための経口TRK阻害剤、LOXO-101):利用可能な治療法に対して進行したか、反応が得られなかった、および標準的なまたは利用可能な治癒的治療法が存在しない固形腫瘍または脳腫瘍の小児に対して汎TRK阻害剤、LOXO-101の第I相試験が実施されている。LOXO-101は、3つのTRKファミリーキナーゼすべてに対する高度に選択的な阻害剤である。

- RXDX-101-03(NCT02650401)(TRK、ROS1、またはALK融合を伴うまたは伴わない再発または難治性の固形腫瘍および原発性CNS腫瘍の小児におけるRXDX-101の研究):この研究は、再燃したまたは難治性の固形腫瘍;原発性CNS腫瘍;神経芽腫;NTRK1/2/3、ROS1、またはALK遺伝子再構成を伴う非神経芽腫、頭蓋外固形腫瘍を有する小児患者;および他の点では適格であるが、カプセル剤を嚥下できない患者における5つの部分からなるオープンラベルの第I/Ib相多施設用量漸増研究である。この研究は、エヌトレクチニブ(RXDX-101)の安全性、最大耐容量または推奨される第II相での用量、薬物動態、および抗腫瘍活性を探索するようにデザインされている。

- NCT03215511(以前にNTRK融合がんを治療された患者におけるLOXO-195に関する第I/II相研究):この試験は、以前にTRK阻害剤で治療されたNTRK融合がんを有する生後1ヵ月以上の患者にLOXO-195を経口投与した場合のLOXO-195の安全性および効力を評価するようにデザインされた第I/II相多施設オープンラベル研究である。

- NCT02568267(NTRK 1/2/3[Trk A/B/C]、ROS1、またはALK遺伝子再構成[融合][STARTRK-2]を有する固形腫瘍患者を治療するためのエヌトレクチニブ[RXDX-101]のバスケット研究):この試験は、NTRK 1/2/3、ROS1、またはALK遺伝子融合を有する固形腫瘍の18歳以上の患者を治療するためのエヌトレクチニブ(RXDX-101)に関するオープンラベル多施設グローバル第II相バスケット研究である。患者は、腫瘍のタイプおよび遺伝子融合に応じて異なるバスケットに割り付けられる。

成人型線維肉腫

これらの腫瘍では、乳児型線維肉腫にみられる転座がみられない。これらの腫瘍は、ほとんどの非横紋筋肉腫と類似しており、管理アプローチも同様である。

粘液線維肉腫

粘液線維肉腫はまれな病変であり、特に小児ではまれである。一般には外科的完全切除による治療が実施される。

低悪性度線維粘液性肉腫

低悪性度線維粘液性肉腫は、若年成人および中年期の成人が最も多く罹患する組織学的見かけがあてにならない軟部新生物であり、四肢の深部にみられることが多く、FUS-CREB3L3の転座(およびまれに、FUS-CREB3L1やEWSR1-CREB3L1といった別の転座)を特徴とする。[ 4 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ]

予後

低悪性度線維粘液性肉腫患者33人(3人は18歳未満であった)を対象としたレビューで、33人中21人が診断から最長15年(中央値で3.5年)経過後に局所再発を来した;15人の患者が診断から最長45年(中央値で5年)経過後に主に肺および胸膜に転移を来したことから、これらの患者を継続的に追跡する必要があることが浮き彫りとなっている。[ 119 ]転移した後でも、疾患の経過が緩慢な場合がある。[ 123 ]

他の報告では、患者73人中14人が18歳未満であった。追跡期間が比較的短い(中央値24ヵ月)このシリーズでは、適切な追跡を受けた患者54人中8人のみが局所(9%)または遠隔(6%)再発を生じた。この報告は、この腫瘍の挙動がかつて報告されていたものより顕著に良好である可能性を示唆するものである。[ 124 ]しかしながら、晩期に転移が発生するため、これらの患者については注意深いモニタリングが必要となる。

最新の小児腫瘍学グループ(COG)試験(ARST0332[NCT00346164])でこの腫瘍の患者11人が登録された。診断時の年齢中央値は13歳で、男児の方が多く罹患していた。最好発部位は下肢および上肢(n = 9)で、中央値2.7年間の追跡後に局所または遠隔転移を生じていた患児はいなかった。[ 125 ]

治療

低悪性度線維粘液性肉腫に対する治療法の選択肢には以下のものがある:

- 手術。